もし、宇宙の彼方から未知の物体(飛行体)が地球にやって来たら、そのときどうすべきかという話題がある。ある意味、一種の思考実験のようなテーマである。

高度な文明を持つ飛来者が、わざわざ地球への進路を選択したのには理由があるからだろう。ひとつに、コロンブスがアメリカ大陸に上陸したようなもの。あるいは、ウィルスのように地上の生命体と合体するようなもの。いずれにしても訳があるはずというのだ。

SF娯楽映画で特徴的なものに、飛来者の意図に気付かず<ウェルカム>する場面が急変して、侵略の序章となるものがある。<ウェルカム>を科学者が代表したり、善意のひとびとがしたりするのだが。

映画「マーズ・アタック!」(1996年、監督ティム・バートン)でも、<ウェルカム>を表示して向き合おうとするのだが。いかにも「パルプマガジン」風の宇宙人が「We come in Peace! 」だなんて可笑しいし、大物スターによくもこんな役を頼んだものというか、演じてくれたというか、実に壮大なSFコメディだ。

(Youtubeに登録のIllustrated Fictionに感謝)

2019年12月4日水曜日

2019年12月3日火曜日

サンタクロースはもう準備しているだろうか

12月に入って、今日が「カレンダーの日」だとは。そろそろ来年のカレンダーを、今年のカレンダーの後ろに吊るさねば。町のあちこちには、クリスマスケーキの広告写真で飾られていて、子どもたちの目に目立つことだろう・・・、大人には「おせち料理」の予約受付も気になるが。

(本ブログ関連:”カレンダーの日”)

ところで、サンタさんはどうだろう。クリスマス・イブに間に合うよう準備に忙しいことだろう。遠い北国のことだから、もしかしたらトナカイの橇にのって滑り始めているかもしれない。

(Youtubeに登録のAP Archiveに感謝)

(本ブログ関連:”カレンダーの日”)

ところで、サンタさんはどうだろう。クリスマス・イブに間に合うよう準備に忙しいことだろう。遠い北国のことだから、もしかしたらトナカイの橇にのって滑り始めているかもしれない。

(Youtubeに登録のAP Archiveに感謝)

2019年12月2日月曜日

刑天(形天)

朝方、明るく晴れていたころ、都心では小雨が降っていた。雨雲レーダーを見ると、神奈川県との県境に南西から到達した雨雲が、するるとそこで消えてしまうのだ。しかし、昼になると急に薄暗くなり雨が降り始めた。天気予報では、今夕まで降水確率70%、その後も20%と報じた。

いつもなら、毎週月曜日に出かける市民講座「ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)」が休講になったため、空模様と相談しながら一日過ごすことにした。何かをせねばと探す内、何も見つからぬ凡人の定めか、結局一日が終わってしまった。

ところで、往生際の悪さからか身を変じても執拗にことを重ねる話がある。遊んで溺れ死んだ海に復讐するため、鳥に変じて小枝や石をくわえて海に落とし、埋め尽くそうとする「精衛」。あるいは、帝に頸を刎ねられた後も意思を変えず、乳を目に転じ、臍を口に変え、片手に斧、片手に盾を持ち上げて舞いつづける「刑天」。

「山海経(せんがいきょう)」に、この精衛と刑天が記されていて、特に刑天の姿は興味深い。そのあまりに頓狂ないでたちに戸惑う。しかし、突然目の前に現れて、斧と盾を両手にして踊り続けられたらどうだろう。さぞかし気色悪いことに違いない。その無力ながら恨みを忘れない執念にたじろぐばかりだ。

(本ブログ関連:”山海経”)

陶淵明の詩「読山海経十三首」の其十に、彼自身のひそかな執念が詠まれていると解釈される。諦念というか悠然自若を見せても、その内のマグマは衰えないようだ。

(本ブログ関連:”陶淵明”)

いつもなら、毎週月曜日に出かける市民講座「ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)」が休講になったため、空模様と相談しながら一日過ごすことにした。何かをせねばと探す内、何も見つからぬ凡人の定めか、結局一日が終わってしまった。

ところで、往生際の悪さからか身を変じても執拗にことを重ねる話がある。遊んで溺れ死んだ海に復讐するため、鳥に変じて小枝や石をくわえて海に落とし、埋め尽くそうとする「精衛」。あるいは、帝に頸を刎ねられた後も意思を変えず、乳を目に転じ、臍を口に変え、片手に斧、片手に盾を持ち上げて舞いつづける「刑天」。

「山海経(せんがいきょう)」に、この精衛と刑天が記されていて、特に刑天の姿は興味深い。そのあまりに頓狂ないでたちに戸惑う。しかし、突然目の前に現れて、斧と盾を両手にして踊り続けられたらどうだろう。さぞかし気色悪いことに違いない。その無力ながら恨みを忘れない執念にたじろぐばかりだ。

(本ブログ関連:”山海経”)

陶淵明の詩「読山海経十三首」の其十に、彼自身のひそかな執念が詠まれていると解釈される。諦念というか悠然自若を見せても、その内のマグマは衰えないようだ。

(本ブログ関連:”陶淵明”)

(追記)

Wikipediaに、西洋の空想上の異形の人に「ブレムミュアエ」について、次のように紹介している。自分たちの文明を中心にすれば、その外界は異界であり、そこにふさわしい異形の人が自然に存在すると考えたのだろう。中国古代の刑天はある意味内包的な存在であり、故あっての異形いならざる得ない。

------------------------

ブレムミュアエ(Blemmyae)ないしブレムミュエス人(ブレムミュエスじん)とは、空想上の生物であり、古代ローマ時代にリビアの砂漠[3]や古代エチオピアに棲息していたとされる異形の人種。アケパロイとも呼ばれる。

------------------------

2019年12月1日日曜日

今年、木枯らし1号吹かず(2019年)

きょうから12月、今年もあっというまに終わりそう。それも年々加速する。

小学生4年生のとき、木造校舎の2階にある6年生の教室に用があって上がって行くのが怖かった。中学生のころ、甲子園で試合する高校野球選手がたくましく大人っぽく見えた。高校や大学ともなれば怖いもの知らずで世間知らず。社会人になって、TVタレントがようやく若く見えるようになった。今では、幼く思えたタレントたちがドラマで母親・父親役を演じている。あっという間に時間も時代も過ぎていく。

ところで、今年も「木枯らし1号」は吹かなかったようだ。

東京の木枯らし1号の定義は、「西高東低の冬型の気圧配置で、10月半ばから11月30日までの期間に、東京(千代田区北の丸公園)で北から西北西の風で毎秒8メートル以上」の風が吹くこと。

(本ブログ関連:”木枯らし”)

時事通信jiji.comの記事「木枯らし1号、東京では今年も吹かず 2年連続は記録上初」*(12/1、00:09)によると、<東京>では2年連続して木枯らし1号が吹かなかったことになる。(抜粋)

(*)記事: https://www.jiji.com/jc/article?k=2019113000415&g=soc

-----------------------------------------

冬の訪れを知らせる「木枯らし1号」が、東京では30日まで吹かず、昨年に引き続き「発生せず」となった。2年連続で吹かなかったのは、気象庁が1951年に記録を取り始めて以来初めて。

-----------------------------------------

このままでは、冬を象徴する<木枯らし1号>を体験することなく迎えることになる。

小学生4年生のとき、木造校舎の2階にある6年生の教室に用があって上がって行くのが怖かった。中学生のころ、甲子園で試合する高校野球選手がたくましく大人っぽく見えた。高校や大学ともなれば怖いもの知らずで世間知らず。社会人になって、TVタレントがようやく若く見えるようになった。今では、幼く思えたタレントたちがドラマで母親・父親役を演じている。あっという間に時間も時代も過ぎていく。

ところで、今年も「木枯らし1号」は吹かなかったようだ。

東京の木枯らし1号の定義は、「西高東低の冬型の気圧配置で、10月半ばから11月30日までの期間に、東京(千代田区北の丸公園)で北から西北西の風で毎秒8メートル以上」の風が吹くこと。

(本ブログ関連:”木枯らし”)

時事通信jiji.comの記事「木枯らし1号、東京では今年も吹かず 2年連続は記録上初」*(12/1、00:09)によると、<東京>では2年連続して木枯らし1号が吹かなかったことになる。(抜粋)

(*)記事: https://www.jiji.com/jc/article?k=2019113000415&g=soc

-----------------------------------------

冬の訪れを知らせる「木枯らし1号」が、東京では30日まで吹かず、昨年に引き続き「発生せず」となった。2年連続で吹かなかったのは、気象庁が1951年に記録を取り始めて以来初めて。

-----------------------------------------

このままでは、冬を象徴する<木枯らし1号>を体験することなく迎えることになる。

2019年11月30日土曜日

マユミの実

明日から12月、前日のきょう冷えびえして、外出に冬コートと手袋をはずせない。公園ベンチに座ってみれば、陽射しがまぶしく暖かさを増すものの、いったん立ち上がって歩き始めると寒さに身構えてしまう。

公園を横切る小川の水量に驚く。先日来の雨により、水源がそうなのか、崖線のたっぷりな湧水のせいか、あふれるように流れていた。水遊びするのはむつかしいほどだ。

冬の自然観察園は、さすがに草が枯れて殺風景な感がしないでもない。案内のリーフレットには、草花より樹木の実について多数紹介されていた。

頭上で、小高木の「マユミ」(ニシキギ科)が風に揺れているのが見えた。薄紅色の実がかすかに割れ始めているのに気付いたけれど、手元で観察できたわけでない。<葉>に特徴があって細かいギザギザがあるとか、割れた実の中に赤い種があるといったことについて、漠然と見上げただけなので、そこまで意識が回っていない。次回確認したい。

その他紹介があった、白い実の「シロミノコムラサキ」(クマツヅラ科)、紫色の実の「コムラサキ」(クマツヅラ科)、同じく紫色の実の「ムラサキシキブ」(シソ科)など特徴的な実を観察した。

ところで、草花のなかで、「コンギク」が木陰で独り気を吐いて、青紅紫色の花弁を広げていた。目が合うとじっと見入ってしまう。落ち着きのあるたたずまいが美しい。

公園を横切る小川の水量に驚く。先日来の雨により、水源がそうなのか、崖線のたっぷりな湧水のせいか、あふれるように流れていた。水遊びするのはむつかしいほどだ。

冬の自然観察園は、さすがに草が枯れて殺風景な感がしないでもない。案内のリーフレットには、草花より樹木の実について多数紹介されていた。

頭上で、小高木の「マユミ」(ニシキギ科)が風に揺れているのが見えた。薄紅色の実がかすかに割れ始めているのに気付いたけれど、手元で観察できたわけでない。<葉>に特徴があって細かいギザギザがあるとか、割れた実の中に赤い種があるといったことについて、漠然と見上げただけなので、そこまで意識が回っていない。次回確認したい。

その他紹介があった、白い実の「シロミノコムラサキ」(クマツヅラ科)、紫色の実の「コムラサキ」(クマツヅラ科)、同じく紫色の実の「ムラサキシキブ」(シソ科)など特徴的な実を観察した。

ところで、草花のなかで、「コンギク」が木陰で独り気を吐いて、青紅紫色の花弁を広げていた。目が合うとじっと見入ってしまう。落ち着きのあるたたずまいが美しい。

2019年11月29日金曜日

真冬日、冬日

寒い日が続く。日本気象協会のtenki.jpの記事「今季最も低い最高気温 東京都心は10度に届かず」(11/29、15:55)は、きょうの東京都心の最高気温が9.7℃(13:46)だったと、次のように報じている。

-----------------------------------

きょう29日(金)、日本付近にこの時期としては強い寒気が流れ込んでいます。午後3時までの最高気温は、東京都心 9度7分、今季最も低くなりました。東京都心は1月上旬並みの気温です。

-----------------------------------

「最高気温」について気象庁の用語に、「夏日」、「真夏日」、「猛暑日」の区分があって暑さの具合を示している。一方その対極ともいうべき、「最高気温が0度未満」の寒さを示す「真冬日」がある。

「天気予報等で用いる用語」*(気象庁)

(*)用語: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kion.html

------------------------------------------------

<夏> 夏日:日最高気温が25度以上の日。

真夏日:日最高気温が30度以上の日。

猛暑日:日最高気温が35度以上の日。

<冬> 真冬日:日最高気温が0度未満の日。

冬日:日最低気温が0度未満の日。

------------------------------------------------

真冬日

さすがに東京都心で、その日の「最高気温が0度未満」の「真冬日」があっだろうかと思って調べてみると、過去に次の4つほど事例があるという。

「東京における晴天下の真冬日」**(藤部文昭、気象学会「天気」、2019年1月)

(**)記録: https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2019/2019_01_0077.pdf

--------------------------

1900/1/26 <-1.0℃>

1876/1/27 <-0.3℃>

1967/2/12 <-0.2℃>

1895/2/21 <-0.1℃>

--------------------------

冬日

ちなみに東京都心の、その日の「最低気温が0度未満」の「冬日」について調べてみると、ほぼ毎年「冬日」を経験している。(当り前のように経験して、当り前のように忘れているのに驚く・・・そうでなかった年が珍しい)

「東京の冬日の終日」***(気象庁天気相談所作成、2019年5月更新)によれば、今年(2019年)は、2月10日(=前季の冬に相当)に <-1.2℃> だった。

(***)記録: https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/kiroku/kiroku/data/96.pdf

-----------------------------------

きょう29日(金)、日本付近にこの時期としては強い寒気が流れ込んでいます。午後3時までの最高気温は、東京都心 9度7分、今季最も低くなりました。東京都心は1月上旬並みの気温です。

-----------------------------------

「最高気温」について気象庁の用語に、「夏日」、「真夏日」、「猛暑日」の区分があって暑さの具合を示している。一方その対極ともいうべき、「最高気温が0度未満」の寒さを示す「真冬日」がある。

「天気予報等で用いる用語」*(気象庁)

(*)用語: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kion.html

------------------------------------------------

<夏> 夏日:日最高気温が25度以上の日。

真夏日:日最高気温が30度以上の日。

猛暑日:日最高気温が35度以上の日。

<冬> 真冬日:日最高気温が0度未満の日。

冬日:日最低気温が0度未満の日。

------------------------------------------------

真冬日

さすがに東京都心で、その日の「最高気温が0度未満」の「真冬日」があっだろうかと思って調べてみると、過去に次の4つほど事例があるという。

「東京における晴天下の真冬日」**(藤部文昭、気象学会「天気」、2019年1月)

(**)記録: https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2019/2019_01_0077.pdf

--------------------------

1900/1/26 <-1.0℃>

1876/1/27 <-0.3℃>

1967/2/12 <-0.2℃>

1895/2/21 <-0.1℃>

--------------------------

冬日

ちなみに東京都心の、その日の「最低気温が0度未満」の「冬日」について調べてみると、ほぼ毎年「冬日」を経験している。(当り前のように経験して、当り前のように忘れているのに驚く・・・そうでなかった年が珍しい)

「東京の冬日の終日」***(気象庁天気相談所作成、2019年5月更新)によれば、今年(2019年)は、2月10日(=前季の冬に相当)に <-1.2℃> だった。

(***)記録: https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/kiroku/kiroku/data/96.pdf

2019年11月28日木曜日

寒雨

薄暗い空、午後になって音ひとつない寒い雨が降り続く。そんな状態を過ごす。

底冷えするほどもない。着込めば鬱陶しい。動作も鈍くなる。

日も暮れた夕方、門扉越しに通りを見れば、あらゆるものが雨に濡れて、外灯にてかてかと輝いている。モノクロ無声映画よう、音もない。

ウェザーニュースの記事「日差し恋しい東京 今日28日(木)で一週間連続の雨」*(11/28 11:31)は、この雨について次のように報じている(抜粋)。

(*)記事: https://weathernews.jp/s/topics/201911/280095/

-----------------------------------------------

・東京都心など関東地方では先週22日(金)から毎日雨が降っていて、今日も午前中のうちに雨を観測し、一週間連続の降水となりました。

・11月に1mm以上の雨が一週間続くのは、1950年の10日連続以来69年ぶりのことです。

-----------------------------------------------

道は舗装されていて、雨にぬかることはない。路の脇に傾斜をつけて雨水を排水溝に流しこむ。それでも、路にかすかな窪みがあると雨水が溜まるのを見つけて、子どもたちは飛びこみ水がはねるのを楽しむ。でも、こう長く降り続いては、飽きてきたことだろう。

明日はどうやら天気が回復する。ただし気温は今日よりも冷えるという。

ところで昔の芸能界に、若いタレントたちへの「ご意見番」役を果たした、淡谷のりこ(1907年~1999年)がいた。激動の時代を経験した彼女の発言に誰もが素直に聞き入れた。過去現在の互いの人生を重ね合いながら共にいる自覚ができた。当時の若者は、彼女が経験した時代を思い至ることのできる世代でもあった。そんな時代だったから、彼女の言葉を聞き流すそぶりを示す者はいなかった。もちろん微笑ましく受け入れたりもした。

「雨のブルース」(作詞 野川香文・作曲 服部良一、1938年)の歌がある。

(Youtubeに登録のniponpolydorに感謝)

底冷えするほどもない。着込めば鬱陶しい。動作も鈍くなる。

日も暮れた夕方、門扉越しに通りを見れば、あらゆるものが雨に濡れて、外灯にてかてかと輝いている。モノクロ無声映画よう、音もない。

ウェザーニュースの記事「日差し恋しい東京 今日28日(木)で一週間連続の雨」*(11/28 11:31)は、この雨について次のように報じている(抜粋)。

(*)記事: https://weathernews.jp/s/topics/201911/280095/

-----------------------------------------------

・東京都心など関東地方では先週22日(金)から毎日雨が降っていて、今日も午前中のうちに雨を観測し、一週間連続の降水となりました。

・11月に1mm以上の雨が一週間続くのは、1950年の10日連続以来69年ぶりのことです。

-----------------------------------------------

道は舗装されていて、雨にぬかることはない。路の脇に傾斜をつけて雨水を排水溝に流しこむ。それでも、路にかすかな窪みがあると雨水が溜まるのを見つけて、子どもたちは飛びこみ水がはねるのを楽しむ。でも、こう長く降り続いては、飽きてきたことだろう。

明日はどうやら天気が回復する。ただし気温は今日よりも冷えるという。

ところで昔の芸能界に、若いタレントたちへの「ご意見番」役を果たした、淡谷のりこ(1907年~1999年)がいた。激動の時代を経験した彼女の発言に誰もが素直に聞き入れた。過去現在の互いの人生を重ね合いながら共にいる自覚ができた。当時の若者は、彼女が経験した時代を思い至ることのできる世代でもあった。そんな時代だったから、彼女の言葉を聞き流すそぶりを示す者はいなかった。もちろん微笑ましく受け入れたりもした。

「雨のブルース」(作詞 野川香文・作曲 服部良一、1938年)の歌がある。

(Youtubeに登録のniponpolydorに感謝)

2019年11月27日水曜日

旧暦11月1日

きょうは旧暦の11月1日(今夜の月は月齢0.5の「新月」)、ただそれだけのこと。いつもと別段に違うことはない。

通いはじめた体操にも慣れて、心地よい疲労感から帰宅すると決まったように転寝する。そして目覚めてハッとする・・・多分、これからも繰り返すことだろう。

今月も残すところ3日間。来12月になれば、あっという間に一年が過ぎたことを思い知る。そして転寝から覚めたときのように、事態を飲み込めぬもどかしさに似て辺りをキョロキョロと見回すことだろう。

最近、むかしたずさわった仕事に関連した夢を見る。それもどこかの場所で話してくれと頼まれて、安請け合いしたものの期日が迫り慌てる夢だ。不思議なことにその後も、技術(アーキテクチャー)について思い出し整理しようと言葉を必死に紡いでいる。よほどに焦ったのだろう、夢に続編があるなんて思いもよらなんだ。

通いはじめた体操にも慣れて、心地よい疲労感から帰宅すると決まったように転寝する。そして目覚めてハッとする・・・多分、これからも繰り返すことだろう。

今月も残すところ3日間。来12月になれば、あっという間に一年が過ぎたことを思い知る。そして転寝から覚めたときのように、事態を飲み込めぬもどかしさに似て辺りをキョロキョロと見回すことだろう。

最近、むかしたずさわった仕事に関連した夢を見る。それもどこかの場所で話してくれと頼まれて、安請け合いしたものの期日が迫り慌てる夢だ。不思議なことにその後も、技術(アーキテクチャー)について思い出し整理しようと言葉を必死に紡いでいる。よほどに焦ったのだろう、夢に続編があるなんて思いもよらなんだ。

2019年11月26日火曜日

樹木観察会

先々月、近くの公園で開かれる「樹木観察会」の案内ハガキが届いた。公園の随所を巡り、そこに育つ様々な樹木を紹介してくれる。木の大きさ・枝ぶり、幹肌、木の実、葉の形状など直接見ながら観察する貴重な催しだ。(その気になれば、同じ場所に何度も訪れて観察できる。木はすぐに逃げ出さないし、ゆっくり変化していくのだから)

(本ブログ関連:”樹木観察会”)

今年に入って雑草の観察を再開したばかりで、樹木については遠い昔に観察会に参加しただけ。そんなレベルで、放蕩息子の帰還ではないが、許しをこいつつ晩秋のきょう出かけた次第。(春にも開催されたそうで、それと合わせて春秋の比較が考慮されたようだが、残念ながら春の会に参加してない)

公園サービスセンターと樹木の会の合同観察会で、一般参加者向けの資料(樹木地図など)も充実して、案内者の方の後をついて回るだけだったが・・・あっという間に2時間が過ぎた。

とりあえず、今回観察した木々のリストを次に記してみる。(貴重な解説コメントがあったが・・・この後、追記してみたい)

ケヤキ

サルスベリ

キンモクセイ

コブシ

トチノキ

マテバシイ

スダジイ

シラカシ

ニワトコ

ネグンドカエデ

センダン

ラクウショウ

オニグルミ

メタセコイア

ミツカエデ

イチョウ

エノキ

ムクノキ

それにしても、<ドングリ>の実がなる木の多いこと。そんな木々に特別な総称があるのかネット検索したところ、「茨城県自然博物館」のホームページに分かりやすい図表*で解説されている。次ぎに再掲させていただく。

(*)図表: https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/assets/data/education/document/satoyama/donguri.pdf

(本ブログ関連:”樹木観察会”)

今年に入って雑草の観察を再開したばかりで、樹木については遠い昔に観察会に参加しただけ。そんなレベルで、放蕩息子の帰還ではないが、許しをこいつつ晩秋のきょう出かけた次第。(春にも開催されたそうで、それと合わせて春秋の比較が考慮されたようだが、残念ながら春の会に参加してない)

公園サービスセンターと樹木の会の合同観察会で、一般参加者向けの資料(樹木地図など)も充実して、案内者の方の後をついて回るだけだったが・・・あっという間に2時間が過ぎた。

とりあえず、今回観察した木々のリストを次に記してみる。(貴重な解説コメントがあったが・・・この後、追記してみたい)

ケヤキ

サルスベリ

キンモクセイ

コブシ

トチノキ

マテバシイ

スダジイ

シラカシ

ニワトコ

ネグンドカエデ

センダン

ラクウショウ

オニグルミ

メタセコイア

ミツカエデ

イチョウ

エノキ

ムクノキ

それにしても、<ドングリ>の実がなる木の多いこと。そんな木々に特別な総称があるのかネット検索したところ、「茨城県自然博物館」のホームページに分かりやすい図表*で解説されている。次ぎに再掲させていただく。

(*)図表: https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/assets/data/education/document/satoyama/donguri.pdf

2019年11月25日月曜日

ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)-7

快調に歩けるようになった。健康体操教室のトレーニングの成果だろう・・・負荷の少ない地味なストレッチ運動中心のおかげか、歩きに疲労感がなくなったのだ。遠くの街で開かれている市民講座「ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)」へ通いながら実感した。

(ところで帰りの電車で、若者が席を譲ってくれた・・・最近、歳相応に感謝して座るようにしている)

(本ブログ関連:”ユダヤの歴史を学ぶ”)

今年前期の「ユダヤの歴史を学ぶ(第1部)」(7/8)で 、<アメリカへ渡ったユダヤ人>を解説をされた、東京大学准教授の鶴見太郎氏から「ソ連におけるユダヤ人の生き方」についてうかがった。

帝政ロシア・ソ連時代に、ユダヤ人がどのように生き抜いたかを次のように紹介された。

ポグロム: ロシア革命内戦期に発生したユダヤ人排斥の結果

・ユダヤ人はボリシェヴィキ支持へと傾倒していった

- 1919年、キエフのチェーカー(秘密警察)の75%がユダヤ人だったという推計も

・一方、ユダヤ人に「シオニズム運動」を招くことになる

ソ連体制下: 民族政策の変転

・帝政時代の居住制限から、ソ連時代の当初、移動の自由があった

- イディッシュ語(文化)の普及政策

a.ボリシェヴィキのユダヤ人セクションにいた女性エステル・フルムキン(Esther Frumkin)は忠実に実施

⇒ 1940年、シベリアの収容所に送られ粛清される

b.ユダヤ人自身は、ソ連社会との融和が難しいと判断して敬遠する傾向にあった

c.ユダヤ自治州(州都ビロビジャン)に定着させる: 防衛上、農業定着

⇒ WWⅡ後、3万人に達したが、現在は2,000人程度

・WWⅡ

a.「ホロコースト」(略)

b.1942年、西側ユダヤ人に対し、ソ連支援のため「ユダヤ人反ファシスト委員会」を結成

・WWⅡ後

a.スターリン時代

⇒ 上記ユダヤ人反ファシスト委員会関係者の暗殺・逮捕

⇒ 反ユダヤ主義の立場から、ユダヤ人の活動を「ブルジョワ民族主義」と呼んだ

b.スターリン以降

⇒ イディッシュ語(文化)の名目上の復帰

・1967年「第3次中東戦争」、アラブ支持のソ連でイスラエル・シオニズム批判が起る

・海外(イスラエルおよび諸外国)への移住希望者が増大

a.1989~98年、ソ連圏から120万人(内実質のユダヤ人は80万人)が出国

⇒ 1970~97年、ロシアから30万人が出国

⇒ 1970~97年、ウクライナから42万人が出国

(感想)

イスラエルにおける、ロシア語話者*のユダヤ人が多数いるという。

(*)Russia Beyond「さまざまな情報源によると、ソ連・ロシアからイスラエルに移住した人でロシア語を話すのは、25万〜50万人だ。米フォーブス誌の試算では、2017年時点でイスラエルのロシア語人口は150万だった(同国の総人口は約860万人)」( https://jp.rbth.com/lifestyle/80162-sekai-no-roshiago-jinkou-wa-dono-kurai )

彼らがイスラヘル移住を決めた理由を知りたい。ソ連時代のロシア人だって大変な経験をしているのだから、ユダヤ人はもっと厳しい経験をしただろう。

東欧のポーランドの田舎町や村(シュテットル)にユダヤ人が多数いたことは、ポーランドやリトアニアの歴史から推察できるが、ロシアにどうして住むようになったのかも知りたい。

(ところで帰りの電車で、若者が席を譲ってくれた・・・最近、歳相応に感謝して座るようにしている)

(本ブログ関連:”ユダヤの歴史を学ぶ”)

今年前期の「ユダヤの歴史を学ぶ(第1部)」(7/8)で 、<アメリカへ渡ったユダヤ人>を解説をされた、東京大学准教授の鶴見太郎氏から「ソ連におけるユダヤ人の生き方」についてうかがった。

帝政ロシア・ソ連時代に、ユダヤ人がどのように生き抜いたかを次のように紹介された。

ポグロム: ロシア革命内戦期に発生したユダヤ人排斥の結果

・ユダヤ人はボリシェヴィキ支持へと傾倒していった

- 1919年、キエフのチェーカー(秘密警察)の75%がユダヤ人だったという推計も

・一方、ユダヤ人に「シオニズム運動」を招くことになる

ソ連体制下: 民族政策の変転

・帝政時代の居住制限から、ソ連時代の当初、移動の自由があった

- イディッシュ語(文化)の普及政策

a.ボリシェヴィキのユダヤ人セクションにいた女性エステル・フルムキン(Esther Frumkin)は忠実に実施

⇒ 1940年、シベリアの収容所に送られ粛清される

b.ユダヤ人自身は、ソ連社会との融和が難しいと判断して敬遠する傾向にあった

c.ユダヤ自治州(州都ビロビジャン)に定着させる: 防衛上、農業定着

⇒ WWⅡ後、3万人に達したが、現在は2,000人程度

・WWⅡ

a.「ホロコースト」(略)

b.1942年、西側ユダヤ人に対し、ソ連支援のため「ユダヤ人反ファシスト委員会」を結成

・WWⅡ後

a.スターリン時代

⇒ 上記ユダヤ人反ファシスト委員会関係者の暗殺・逮捕

⇒ 反ユダヤ主義の立場から、ユダヤ人の活動を「ブルジョワ民族主義」と呼んだ

b.スターリン以降

⇒ イディッシュ語(文化)の名目上の復帰

・1967年「第3次中東戦争」、アラブ支持のソ連でイスラエル・シオニズム批判が起る

・海外(イスラエルおよび諸外国)への移住希望者が増大

a.1989~98年、ソ連圏から120万人(内実質のユダヤ人は80万人)が出国

⇒ 1970~97年、ロシアから30万人が出国

⇒ 1970~97年、ウクライナから42万人が出国

(感想)

イスラエルにおける、ロシア語話者*のユダヤ人が多数いるという。

(*)Russia Beyond「さまざまな情報源によると、ソ連・ロシアからイスラエルに移住した人でロシア語を話すのは、25万〜50万人だ。米フォーブス誌の試算では、2017年時点でイスラエルのロシア語人口は150万だった(同国の総人口は約860万人)」( https://jp.rbth.com/lifestyle/80162-sekai-no-roshiago-jinkou-wa-dono-kurai )

彼らがイスラヘル移住を決めた理由を知りたい。ソ連時代のロシア人だって大変な経験をしているのだから、ユダヤ人はもっと厳しい経験をしただろう。

東欧のポーランドの田舎町や村(シュテットル)にユダヤ人が多数いたことは、ポーランドやリトアニアの歴史から推察できるが、ロシアにどうして住むようになったのかも知りたい。

2019年11月24日日曜日

(雑談)お前は誰だ

昨日から続いた雨も昼ごろに止んで、午後は曇り空とはいえ路面もすっかり乾いた。おまけに、一昨日、昨日と寒い日が続いたが、きょうは少し気温が戻りおだやかに和む思いがした。

ちなみに、都心のここ数日の<最高気温>は次の通り。

・一昨日(11/22): 10.8℃ ← 今月中で一番寒かった

・昨日(11/23) : 13.0℃

・きょう(11/24): 19.1℃(13:49)

そんなわけで、拍子抜けする話を探してみた。

先日(11/17)手にした「江戸奇談怪談集」(須永朝彦 編著、ちくま学芸文庫)の<怪談>編に、「狗張子(いぬはりこ)」に採録の「死して二人となる」の話がある。死者とウリ二つの男がたずねて来てひと騒動起すという、一口噺というか一息噺があって、落語に通じる可笑しさがある。要約すると次の通り。

--------------------------------------

小田原城下の百姓村で、中間(ちゅうげん:侍の下、小者の上)が死んだ。村人が夜更けに埋葬しようとしていたとき、ある男が突然訪ねてきて、遺体のそばに座って啼き出した。すると、死んだはずの中間が起きあがり、二人は殴り合いを始めた。驚いた村人は逃げ出し、日暮れに部屋をふたたび覗き込んだところ、うり二つ(顔形から衣服まで)の二人が倒れていた。ひとびとは男たちを同じ棺に納めて塚を築いたという。

--------------------------------------

二人の一方は既に死んでいるのだから、「ドッペルゲンガー」の逆バージョンというべきか。自分と自分の影とでもいうべき存在について、ヨーロッパ的な自我は意外と脆いのかもしれない。東洋というか日本には、そんな幻視はなかったのではないだろうか。ただ、視点のでんぐり返しを楽しんでいた節はあるようだ。

落語に、以前(2017/3/8)のブログで触れたように、自分の死体を引取りに行くという「粗忽長屋」がある。かつぐ当人が、自分がいったい誰だか分からなくなるという可笑しみがある。

(本ブログ関連:”粗忽長屋”)

ちなみに、都心のここ数日の<最高気温>は次の通り。

・一昨日(11/22): 10.8℃ ← 今月中で一番寒かった

・昨日(11/23) : 13.0℃

・きょう(11/24): 19.1℃(13:49)

そんなわけで、拍子抜けする話を探してみた。

先日(11/17)手にした「江戸奇談怪談集」(須永朝彦 編著、ちくま学芸文庫)の<怪談>編に、「狗張子(いぬはりこ)」に採録の「死して二人となる」の話がある。死者とウリ二つの男がたずねて来てひと騒動起すという、一口噺というか一息噺があって、落語に通じる可笑しさがある。要約すると次の通り。

--------------------------------------

小田原城下の百姓村で、中間(ちゅうげん:侍の下、小者の上)が死んだ。村人が夜更けに埋葬しようとしていたとき、ある男が突然訪ねてきて、遺体のそばに座って啼き出した。すると、死んだはずの中間が起きあがり、二人は殴り合いを始めた。驚いた村人は逃げ出し、日暮れに部屋をふたたび覗き込んだところ、うり二つ(顔形から衣服まで)の二人が倒れていた。ひとびとは男たちを同じ棺に納めて塚を築いたという。

--------------------------------------

二人の一方は既に死んでいるのだから、「ドッペルゲンガー」の逆バージョンというべきか。自分と自分の影とでもいうべき存在について、ヨーロッパ的な自我は意外と脆いのかもしれない。東洋というか日本には、そんな幻視はなかったのではないだろうか。ただ、視点のでんぐり返しを楽しんでいた節はあるようだ。

落語に、以前(2017/3/8)のブログで触れたように、自分の死体を引取りに行くという「粗忽長屋」がある。かつぐ当人が、自分がいったい誰だか分からなくなるという可笑しみがある。

(本ブログ関連:”粗忽長屋”)

2019年11月23日土曜日

勤労感謝の日 2019

きょうは、祝日の「勤労感謝の日」。土曜日(一般に休日)と重なって、日曜日だったら振替休日になったものをと、損したような気分になった子どもたちが多いのでは。おまけに、朝からあいにくの雨、降ったり止んだりして外出もできず、一日もやもやして過ごしたのではないだろうか。

(本ブログ関連:”勤労感謝の日”)

ちょいと耳を傾むければ、ぼそぼそと雨の気配して鬱陶しい思いをするが、ときに雨に遮断されるのも悪くない。気が散らず、気をめぐらすこともない充分な時間が感じられる。

「波止場しぐれが 降る夜は」で始まる石川さゆりの「波止場しぐれ」*(作詞吉岡治、作曲岡千秋、1985年)は、「時雨」の小豆島土庄港のネオン街が舞台。「とのしょう」(Wikipediaの「土庄町」でも「とのしょうちょう」)と歌っているが、地元出身者は「とのしょ」と呼んでいたような・・・。

(*)夕刊フジ「石川さゆり“転機”となった小豆島へ!恩師と波止場しぐれ」(2012.6.21)

https://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20120621/enn1206211541009-n1.htm

昔、小豆島へ行くのに九州方面からなら、岡山県宇野港発で大型の「宇高連絡船」に乗って香川県高松港行へ渡り、そこで中型船に乗換えて土庄港へ着いた。その後の学生時代に、神戸港から土庄港へ高速船で向かったこともある。

ところで、土庄港に「浮世小路」という飲み屋街があったなんて知らなかった。わたしにすれば、島の中にある処を訪ねるだけだったので。

(Youtubeに登録の歌チャンネルk17 heieに感謝)

(本ブログ関連:”勤労感謝の日”)

ちょいと耳を傾むければ、ぼそぼそと雨の気配して鬱陶しい思いをするが、ときに雨に遮断されるのも悪くない。気が散らず、気をめぐらすこともない充分な時間が感じられる。

「波止場しぐれが 降る夜は」で始まる石川さゆりの「波止場しぐれ」*(作詞吉岡治、作曲岡千秋、1985年)は、「時雨」の小豆島土庄港のネオン街が舞台。「とのしょう」(Wikipediaの「土庄町」でも「とのしょうちょう」)と歌っているが、地元出身者は「とのしょ」と呼んでいたような・・・。

(*)夕刊フジ「石川さゆり“転機”となった小豆島へ!恩師と波止場しぐれ」(2012.6.21)

https://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20120621/enn1206211541009-n1.htm

昔、小豆島へ行くのに九州方面からなら、岡山県宇野港発で大型の「宇高連絡船」に乗って香川県高松港行へ渡り、そこで中型船に乗換えて土庄港へ着いた。その後の学生時代に、神戸港から土庄港へ高速船で向かったこともある。

ところで、土庄港に「浮世小路」という飲み屋街があったなんて知らなかった。わたしにすれば、島の中にある処を訪ねるだけだったので。

(Youtubeに登録の歌チャンネルk17 heieに感謝)

2019年11月22日金曜日

小雪 2019

朝からの氷雨。きょうは、二十四節気の「小雪(しょうせつ)」。雨が雪となるほどでないが、傘をさしながら街を行くひとのなかに、余りの寒さに慌ててポケットから手袋を出すのを見た。歯科に通院途中の私は、手袋を持ち合わせてないのを後悔するばかり。

(本ブログ関連:”小雪”)

さて、歯科治療室に入ったとき、外の冷たい雨を「氷雨」のようと伝えた。先生もご存知で、そういえば演歌に「氷雨」がありますねと応えて、演歌世代同士の会話になってしまう。

演歌の「氷雨」(作詞・作曲 とまりれん)といえば、記憶にあるのはやっぱり「日野美歌」の歌だが、元は「佳山明生(かやま あきお)」の1977年のデビュー曲という。歌詞は女性の未練がこもった別れ歌で、まさに演歌の王道。だから後も森昌子が歌ってよし、石川さゆりが歌ってよしだった。

(Youtubeに登録のcoffee shopに感謝)

(本ブログ関連:”小雪”)

さて、歯科治療室に入ったとき、外の冷たい雨を「氷雨」のようと伝えた。先生もご存知で、そういえば演歌に「氷雨」がありますねと応えて、演歌世代同士の会話になってしまう。

演歌の「氷雨」(作詞・作曲 とまりれん)といえば、記憶にあるのはやっぱり「日野美歌」の歌だが、元は「佳山明生(かやま あきお)」の1977年のデビュー曲という。歌詞は女性の未練がこもった別れ歌で、まさに演歌の王道。だから後も森昌子が歌ってよし、石川さゆりが歌ってよしだった。

(Youtubeに登録のcoffee shopに感謝)

2019年11月21日木曜日

木枯らし1号はまだ吹いていない?

11月に入って、東京都心の日々の最高気温で、きのうはそれまでで一番低く 15.9℃だったが、きょうは 15.7℃(13:17)となり、さらに下回ったようだ。寒さがますますつのるけど、まだまだ冬の序の口のようなもの。

ところで、冬を示す「木枯らし1号」はどうなったのだろう。Yahooニュースの記事「東京でも『木枯らし1号』の発表か そのあとは暖気のち再び寒気」*(11/20、饒村曜 気象予報士)は、木枯らし1号の発表基準を次のように紹介している。

(*)記事: https://news.yahoo.co.jp/byline/nyomurayo/20191120-00150742/

-------------------------------------------------------

西高東低の冬型の気圧配置と・・・、「10月半ばから11月30日までの期間」、「東京(千代田区)で北から西北西の風で毎秒8メートル以上」というのが発表基準です。

-------------------------------------------------------

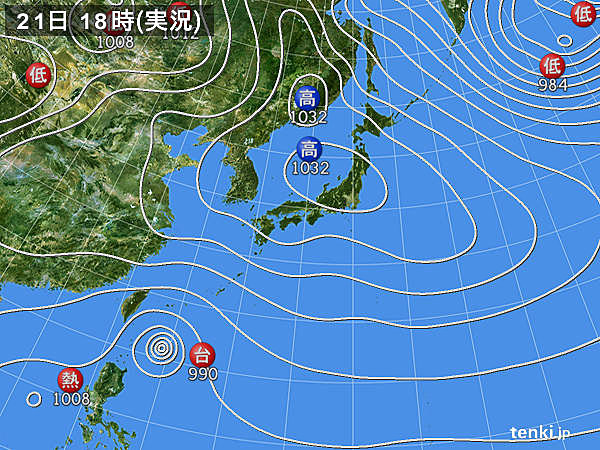

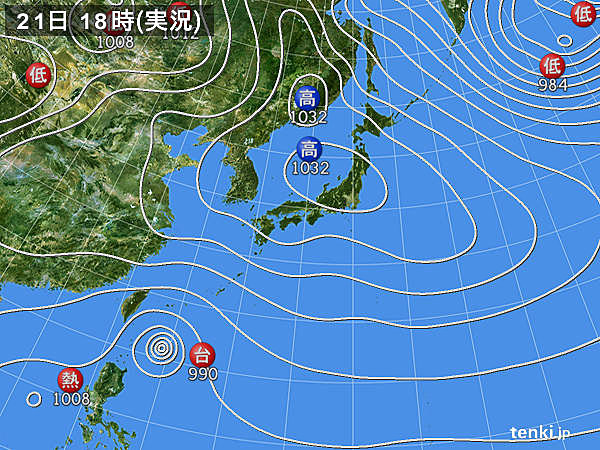

今晩21:00までの、気象庁発表の東京の「最大瞬間風速(m/s)、(風向(16方位))」によれば、「9.7(西北西)、12:15」となっている。「西北西の風で毎秒8メートル以上」なので基準をクリアしているように見える。ただし、日本気象協会tenki.jpの天気図**を見ると、いわゆる「西高東低の冬型の気圧配置」になっていない。今夕 18:00に高気圧が真上に陣取っている。

(**)天気図: https://tenki.jp/guide/chart/

そのせいか、ネットに「木枯らし1号」の話題が見つからない。ブログに記載しているこの時間(22:30ころ)までに発表されてない。

ところで、冬を示す「木枯らし1号」はどうなったのだろう。Yahooニュースの記事「東京でも『木枯らし1号』の発表か そのあとは暖気のち再び寒気」*(11/20、饒村曜 気象予報士)は、木枯らし1号の発表基準を次のように紹介している。

(*)記事: https://news.yahoo.co.jp/byline/nyomurayo/20191120-00150742/

-------------------------------------------------------

西高東低の冬型の気圧配置と・・・、「10月半ばから11月30日までの期間」、「東京(千代田区)で北から西北西の風で毎秒8メートル以上」というのが発表基準です。

-------------------------------------------------------

今晩21:00までの、気象庁発表の東京の「最大瞬間風速(m/s)、(風向(16方位))」によれば、「9.7(西北西)、12:15」となっている。「西北西の風で毎秒8メートル以上」なので基準をクリアしているように見える。ただし、日本気象協会tenki.jpの天気図**を見ると、いわゆる「西高東低の冬型の気圧配置」になっていない。今夕 18:00に高気圧が真上に陣取っている。

(**)天気図: https://tenki.jp/guide/chart/

そのせいか、ネットに「木枯らし1号」の話題が見つからない。ブログに記載しているこの時間(22:30ころ)までに発表されてない。

2019年11月20日水曜日

健康体操教室

運動不足とは、他に用があって運動するひまがないときにいうものだ。ところが、今はじゅうぶん時間があるのだから、少しくらい体に負荷をかけることでもやればいいのに。

寒いのが苦手なせいか、気合を入れないとなかなか行動に移せないけれど、週一回とはいえ「健康体操教室」のおかげで体が少し軽くなってきている・・・。

(本ブログ関連:”健康体操教室”)

教室通いを再開して以来、きょうで3回目。再開した初日は力が入っていたのだろう、何となくこなしたが、2回目、3回目と慣れてくると別の面が出てきたようだ。

思った以上にきついというか、体の動きが鈍いのに気付く。それなりに頑張って終了しても、帰宅すると気が緩んでグダグダになり、ストーブの温もり誘われて転寝してしまう。

数回通った程度で万端なはずもない。教室の合間に自主トレーニング?でもしてみようかと思う。

(付記)

睡魔に襲われる心地を、Youtubeに探したら、面白い動画が見つかった。

「ハプニング!民謡教室のアイドルvs睡魔!」(登録者菊地秀一氏)*

(*)https://www.youtube.com/watch?v=zdUvtUQe-ds

民謡教室に通う小さな双子姉妹の一人が、歌の練習中に見事に睡魔に襲われる、微笑ましい動画だ。

寒いのが苦手なせいか、気合を入れないとなかなか行動に移せないけれど、週一回とはいえ「健康体操教室」のおかげで体が少し軽くなってきている・・・。

(本ブログ関連:”健康体操教室”)

教室通いを再開して以来、きょうで3回目。再開した初日は力が入っていたのだろう、何となくこなしたが、2回目、3回目と慣れてくると別の面が出てきたようだ。

思った以上にきついというか、体の動きが鈍いのに気付く。それなりに頑張って終了しても、帰宅すると気が緩んでグダグダになり、ストーブの温もり誘われて転寝してしまう。

数回通った程度で万端なはずもない。教室の合間に自主トレーニング?でもしてみようかと思う。

(付記)

睡魔に襲われる心地を、Youtubeに探したら、面白い動画が見つかった。

「ハプニング!民謡教室のアイドルvs睡魔!」(登録者菊地秀一氏)*

(*)https://www.youtube.com/watch?v=zdUvtUQe-ds

民謡教室に通う小さな双子姉妹の一人が、歌の練習中に見事に睡魔に襲われる、微笑ましい動画だ。

2019年11月19日火曜日

庚申

日めくりカレンダーを見れば、今日のしるしに「庚申(こうしん)」とある。例によって、Wikipediaをたずねれば、以下のような説明がある。

「陰陽五行」の5種類と、「干支(えと)」の12種類を組み合わせて、毎日を分類すると、5×12=60通りの日にちが設定できる。その中でも、一番めでたい組み合わせが「庚申」となる。

・陰陽五行: 十干(じっかん)中の「庚(かのえ)」は、陽の金

・干支:十二支中の「申(さる)」は、陽の金

庚申が、一年に何回あるかといえば、365日÷60日 ≒ 6、つまり6回ある。めでたい日ということで、昔のひとは一晩酔いあかしたらしい。本当は、人間関係や労働からの気分転換だったかもしれないけど、仏教と結び付けて「庚申信仰」と呼んだようだ。

庶民の側にすれば、民間信仰として「庚申待」の行事をした。世の中、なにかしら理屈が必要なようで、人間の体に棲む「三尸(さんし)の虫」が、庚申の夜に「天帝」または「閻魔大王」に、その人間の日頃の行ないを報告に行くという。寿命とその先のための勤務評定のようなこと。それを阻止しようと、ひとびとは集まり寝ずに夜宴することになる。

そろそろ年末に開かれる<忘年会>もいってみれば「庚申待」のようなものだが、こちらは年一回だけ。ところで、わたしには「三尸の虫」も見限ったのか気配すらしない。でも忘年会は楽しみにしておこう。

「陰陽五行」の5種類と、「干支(えと)」の12種類を組み合わせて、毎日を分類すると、5×12=60通りの日にちが設定できる。その中でも、一番めでたい組み合わせが「庚申」となる。

・陰陽五行: 十干(じっかん)中の「庚(かのえ)」は、陽の金

・干支:十二支中の「申(さる)」は、陽の金

庚申が、一年に何回あるかといえば、365日÷60日 ≒ 6、つまり6回ある。めでたい日ということで、昔のひとは一晩酔いあかしたらしい。本当は、人間関係や労働からの気分転換だったかもしれないけど、仏教と結び付けて「庚申信仰」と呼んだようだ。

庶民の側にすれば、民間信仰として「庚申待」の行事をした。世の中、なにかしら理屈が必要なようで、人間の体に棲む「三尸(さんし)の虫」が、庚申の夜に「天帝」または「閻魔大王」に、その人間の日頃の行ないを報告に行くという。寿命とその先のための勤務評定のようなこと。それを阻止しようと、ひとびとは集まり寝ずに夜宴することになる。

そろそろ年末に開かれる<忘年会>もいってみれば「庚申待」のようなものだが、こちらは年一回だけ。ところで、わたしには「三尸の虫」も見限ったのか気配すらしない。でも忘年会は楽しみにしておこう。

2019年11月18日月曜日

ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)-6

今月に入って日ごとの最高気温が大きく変動している。東京都心の最高気温を見ると、一番高いのは 23.9℃(11/1)、一番低いのは 16.1℃(11/13)。きょうの最高気温は 21.4℃(14:11)、少し緩んだ好天気でさしずめ「小春日和(インディアン・サマー)」といったところだろう。

遠くの街で開催される市民講座「ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)」へ出向く途中の電車の中で、窓から差し込む暖かい日差しに眠気を誘われた。実に心地よかった。

(本ブログ関連:”ユダヤの歴史を学ぶ”)

イスラエル建国後、イスラム世界との摩擦(中東戦争)に焦点をあてた「イスラエル国家の建設、数次の中東戦争とイスラエルの膨張」について、東洋英和女学院大学学長の池田明史氏から解説を受けた。

ところでお話は、中東戦争の空爆戦術とか戦車の防御構造とか、戦争談義に飛んだ気がする。さらには「六日間戦争」に勝利したことから、「六日間」を聖書的解釈に結びつける話題まで出てきた。そうなると、話を聞くほどに疑問が生じた。

(いつものような講義内容の要点記述を今回省略する)

① 疑問: イスラエル建国にいたる歴史的な経過を、具体的な<史実>で知りたい

・中東戦争を起点にしてしまうと、イスラエル国家ありきで始まるため

- 初期シオニズム運動から、どのようにしてイスラエルの土地を入手できたのか

- その当時のパレスチナ先住者たちとユダヤ人入植者との関係はどうだったのか

② 疑問: イスラエル国民、ユダヤ教徒、民族の定義を知りたい

・ヨーロッパのユダヤ人は民族か、イスラエルのユダヤ人は民族か

・イスラエル建国の後押しをした西欧の役割とその後の責任は

(感想)

シビアなテーマだけに、焦点の当て方に気配りされたのだろうけれど、歴史上のユダヤ人とイスラエルのユダヤ人がうまく結びつかない。ユダヤ教としてのユダヤ人、イスラエル国家としてユダヤ人について整理できないでいる。

遠くの街で開催される市民講座「ユダヤの歴史を学ぶ(第2部)」へ出向く途中の電車の中で、窓から差し込む暖かい日差しに眠気を誘われた。実に心地よかった。

(本ブログ関連:”ユダヤの歴史を学ぶ”)

イスラエル建国後、イスラム世界との摩擦(中東戦争)に焦点をあてた「イスラエル国家の建設、数次の中東戦争とイスラエルの膨張」について、東洋英和女学院大学学長の池田明史氏から解説を受けた。

ところでお話は、中東戦争の空爆戦術とか戦車の防御構造とか、戦争談義に飛んだ気がする。さらには「六日間戦争」に勝利したことから、「六日間」を聖書的解釈に結びつける話題まで出てきた。そうなると、話を聞くほどに疑問が生じた。

(いつものような講義内容の要点記述を今回省略する)

① 疑問: イスラエル建国にいたる歴史的な経過を、具体的な<史実>で知りたい

・中東戦争を起点にしてしまうと、イスラエル国家ありきで始まるため

- 初期シオニズム運動から、どのようにしてイスラエルの土地を入手できたのか

- その当時のパレスチナ先住者たちとユダヤ人入植者との関係はどうだったのか

② 疑問: イスラエル国民、ユダヤ教徒、民族の定義を知りたい

・ヨーロッパのユダヤ人は民族か、イスラエルのユダヤ人は民族か

・イスラエル建国の後押しをした西欧の役割とその後の責任は

(感想)

シビアなテーマだけに、焦点の当て方に気配りされたのだろうけれど、歴史上のユダヤ人とイスラエルのユダヤ人がうまく結びつかない。ユダヤ教としてのユダヤ人、イスラエル国家としてユダヤ人について整理できないでいる。

2019年11月17日日曜日

雲根志

近隣の駅ビルにある文具店へ蛍光ペンを買い求めに出かけた。先日、同店で購入したSTAEDTLERの蛍光ペン(黄色)はユニークで、一般の水溶性インキの蛍光ペンと違い、インクが固形ゲルでできている。書籍にマーキングしたとき、裏面に滲みることがない。筆圧とか書籍の紙質と関係なく印(しるし)を付けられるため、読み返したとき不都合を感じることはない。そこで他色のペンも揃えたく、橙色、緑色、水色を買い足した。

同駅ビルに大型書店があり、面白い本はないものかとふらりと寄った。好みの<鉱物関連>の書棚を見に行く。アマチュア向けの美しいし紹介本がつぎつぎと出版されている。素晴らしいことで、多分近隣国では見られない状況だろう。

ただ、どの本も息長く続くかというと、この分野では難しそうだ。先日、アマチュアの鉱物趣味団体の長老が亡くなられたが、その方の著書の<鉱物図鑑>が書店の棚から次第に見かけなくなってきている。(多分どの分野でもそうだろうが、同好者の年齢構成に偏りがある)

(本ブログ関連:”石”)・・・ 検索したページの最下段にある「次の投稿」で続く

文庫本のコーナーで、「江戸奇談怪談集」(須永朝彦 編著、ちくま学芸文庫)を見つけて求めた。本来奇談集は、短い話を取り留めなく集めたものが多い。それらの書の中から、編者の好みで集めたアンソロジーといったところだ。江戸の奇談として代表的な「耳嚢(耳袋)」から、石の話の「雲根志」(木内石亭)まである。(怪談は苦手なので後回し)

「雲根志」については、その中から二十話ほど採録されている。博物学の源流という評価と違い、あくまでも奇談に徹している。特に私の興味から、石の中に<世界>を見るような、一種マトリョーシカの入れ子構造的な面白さに関心がある。

石の中から水が流れ出るとか、虫が這い出るとか、しまいには少女のような姿が見えるといった、古人の好奇心や想像力には尽きることがない。

(本ブログ関連:”雲根志”)

ところで同店には、ネットで売れ行きランキング上位にある本が置いてなかった(店頭の電子検索でも在庫なしという)。人気が凄くて売り切れなのか、あるいは別の要因からか知らないが、書店ビジネスを考えると信じられないことだ。

同駅ビルに大型書店があり、面白い本はないものかとふらりと寄った。好みの<鉱物関連>の書棚を見に行く。アマチュア向けの美しいし紹介本がつぎつぎと出版されている。素晴らしいことで、多分近隣国では見られない状況だろう。

ただ、どの本も息長く続くかというと、この分野では難しそうだ。先日、アマチュアの鉱物趣味団体の長老が亡くなられたが、その方の著書の<鉱物図鑑>が書店の棚から次第に見かけなくなってきている。(多分どの分野でもそうだろうが、同好者の年齢構成に偏りがある)

(本ブログ関連:”石”)・・・ 検索したページの最下段にある「次の投稿」で続く

文庫本のコーナーで、「江戸奇談怪談集」(須永朝彦 編著、ちくま学芸文庫)を見つけて求めた。本来奇談集は、短い話を取り留めなく集めたものが多い。それらの書の中から、編者の好みで集めたアンソロジーといったところだ。江戸の奇談として代表的な「耳嚢(耳袋)」から、石の話の「雲根志」(木内石亭)まである。(怪談は苦手なので後回し)

「雲根志」については、その中から二十話ほど採録されている。博物学の源流という評価と違い、あくまでも奇談に徹している。特に私の興味から、石の中に<世界>を見るような、一種マトリョーシカの入れ子構造的な面白さに関心がある。

石の中から水が流れ出るとか、虫が這い出るとか、しまいには少女のような姿が見えるといった、古人の好奇心や想像力には尽きることがない。

(本ブログ関連:”雲根志”)

ところで同店には、ネットで売れ行きランキング上位にある本が置いてなかった(店頭の電子検索でも在庫なしという)。人気が凄くて売り切れなのか、あるいは別の要因からか知らないが、書店ビジネスを考えると信じられないことだ。

2019年11月16日土曜日

(雑談)スポンサー

とあるラジオ局のトップが新しくなり、番組編成が変わったという。どのように方針が変わったかは別にして、そのなかに若者感覚をメインにしたような番組があって、今晩それを聞いていて面白いことに気付いた。

同番組スポンサーのひとつに、高齢者向け薬品を通信販売している会社があって、放送中にコマーシャルが流れたのだ。このことから、表向き <若者の軟弱さ(ギャグ)> を売りにしている番組だが、実際の聴取者に高齢者が多いということが明らかになってしまう。何のことはない、スポンサー企業の特性から、番組の実態が漏れ出たようなものだ。

放送局の営業にとって、番組の方針と聴取者・視聴者の実態のどちらを優先するか決めるのは、今の時代しんどいことなのだろう。(週刊誌のサブ特集に<健康ネタ>が多いのも然り)

ちなみに、この番組のパーソナリティは、あるお笑いコンビのひとりではないかと思うほどよく似ている。番組パーソナリティ自身は、ネットで調べたところ50代半で、顔写真も全くイメージと違って決して若くないのだ。

放送界のなりふり構わぬ状況が透けて見えたような気がした。

同番組スポンサーのひとつに、高齢者向け薬品を通信販売している会社があって、放送中にコマーシャルが流れたのだ。このことから、表向き <若者の軟弱さ(ギャグ)> を売りにしている番組だが、実際の聴取者に高齢者が多いということが明らかになってしまう。何のことはない、スポンサー企業の特性から、番組の実態が漏れ出たようなものだ。

放送局の営業にとって、番組の方針と聴取者・視聴者の実態のどちらを優先するか決めるのは、今の時代しんどいことなのだろう。(週刊誌のサブ特集に<健康ネタ>が多いのも然り)

ちなみに、この番組のパーソナリティは、あるお笑いコンビのひとりではないかと思うほどよく似ている。番組パーソナリティ自身は、ネットで調べたところ50代半で、顔写真も全くイメージと違って決して若くないのだ。

放送界のなりふり構わぬ状況が透けて見えたような気がした。

2019年11月15日金曜日

2019年 第70回「NHK紅白歌合戦」出場歌手

年末の催事が明らかになり、年末を強く意識する。大晦日の定番、NHK「紅白歌合戦」もそうだ。ところで、近年とんと視聴することがない。演歌の出番もわずかとなり、新人歌手も若すぎて。なにより、楽曲に合わせて歌詞が作られるような風潮に馴染めないでいる。そして英語(カタカナ)の多様に鼻白む思いがする。

とはいえ、出場歌手に興味がないわけでない。石川さゆりや五木ひろしの出場にホッとする。出場歌手をどれだけ知って、どれだけ知らないかにも興味がある。自身の感度を確認する意味でも。

(本ブログ関連:”紅白歌合戦”)

ということで、11/14に発表された次の「第70回NHK紅白歌合戦」出場歌手リスト*で、知っている(聞いたことのある)歌手に「○」印を、名前だけ知っている歌手に「△」印を勝手ながら付けさせていただいた。

(*)NHKニュース: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191114/k10012177321000.html

紅組 白組

---------------------- ----------------------

○ aiko(14) ○ 嵐(11)

△ いきものがかり(11) ○ 五木ひろし(49)

○ 石川さゆり(42) Official髭男dism(初)

○ AKB48(12) ○ 関ジャニ∞(8)

丘みどり(3) △ Kis-My-Ft2(初)

△ 欅坂46(4) King & Prince(2)

○ 坂本冬美(31) King Gnu(初)

○ 椎名林檎(7) ○ 郷ひろみ(32)

島津亜矢(6) GENERATIONS(初)

Superfly(4) △ 純烈(2)

○ 天童よしみ(24) 菅田将暉(初)

△ TWICE(3) △ DA PUMP(7)

△ 乃木坂46(5) ○ 氷川きよし(20)

○ Perfume(12) ○ 福山雅治(12)

日向坂46(初) △ Hey! Say! JUMP(3)

Foorin(初) 星野源(5)

○ 松田聖子(23) 三浦大知(3)

△ MISIA(4) 三山ひろし(5)

○ 水森かおり(17) 山内惠介(5)

LiSA(初) △ ゆず(10)

Little Glee Monster(3)

---------------------- ----------------------

とはいえ、出場歌手に興味がないわけでない。石川さゆりや五木ひろしの出場にホッとする。出場歌手をどれだけ知って、どれだけ知らないかにも興味がある。自身の感度を確認する意味でも。

(本ブログ関連:”紅白歌合戦”)

ということで、11/14に発表された次の「第70回NHK紅白歌合戦」出場歌手リスト*で、知っている(聞いたことのある)歌手に「○」印を、名前だけ知っている歌手に「△」印を勝手ながら付けさせていただいた。

(*)NHKニュース: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191114/k10012177321000.html

紅組 白組

---------------------- ----------------------

○ aiko(14) ○ 嵐(11)

△ いきものがかり(11) ○ 五木ひろし(49)

○ 石川さゆり(42) Official髭男dism(初)

○ AKB48(12) ○ 関ジャニ∞(8)

丘みどり(3) △ Kis-My-Ft2(初)

△ 欅坂46(4) King & Prince(2)

○ 坂本冬美(31) King Gnu(初)

○ 椎名林檎(7) ○ 郷ひろみ(32)

島津亜矢(6) GENERATIONS(初)

Superfly(4) △ 純烈(2)

○ 天童よしみ(24) 菅田将暉(初)

△ TWICE(3) △ DA PUMP(7)

△ 乃木坂46(5) ○ 氷川きよし(20)

○ Perfume(12) ○ 福山雅治(12)

日向坂46(初) △ Hey! Say! JUMP(3)

Foorin(初) 星野源(5)

○ 松田聖子(23) 三浦大知(3)

△ MISIA(4) 三山ひろし(5)

○ 水森かおり(17) 山内惠介(5)

LiSA(初) △ ゆず(10)

Little Glee Monster(3)

---------------------- ----------------------

登録:

投稿 (Atom)