「Googleニュース」のトップニュースに、「節分の豆まき」の記事がひとつも掲載されていない。わたしにしてみれば、今日の伝統行事の豆まきが見あたらないのは気になる。

最近、鬼も寄り付かず、さりとて福を呼びたい欲もない。それでも節分に豆がないのは寂しいものだ。久し振りに図書館に行った帰り道、コンビニで(砂糖をコーティングした)「紅白福豆」を買ってきた。テレビを見ながら、福豆をポリポリ食っていたら、(豆まきするほどもない)量が少ないせいかアッというまになくなってしまった。

(本ブログ関連:”節分”)

テレビで語られた俗説に、昔から(陰陽道で)忌まわしい方向を「鬼門」といい、北東すなわち「丑寅(うしとら)」をさすという。だから、鬼には牛の角があり、虎の毛皮のパンツをはく。いつ頃からか、鬼の姿が怖くなくなった。童話の鬼はどこか滑稽でもある。

鬼は恐怖の符号だから、童話の鬼以外にも、仏教由来の「鬼子母神」がある。名前の通り、母親でもあり、やがて改心という救いがあるようだ。

Wikipedia(日本語版)によれば、バスク神話に「ラミア(Lamia)という女性は魔女(Sorgin)、または子どもの血を吸う鬼として現れる」そうだ。こちらも女性であり、子どもの命と関連するようだ。

一方、Wikipedia(英語版)の「Lamia」を見ると、海洋性の人魚に近く誘惑的である。日本語版のものとだいぶ違うように(今のところ)見える・・・ここから興味が始まるというものだ。

「ニューエクスプレス バスク語」(吉田 浩美著、白紙社)を読み始めた。今は、人魚のLamiaに近い存在で、好奇心にくすぐられて寄って見ているが・・・。

2019年2月3日日曜日

2019年2月2日土曜日

バスクの楽器「チャラパルタ」

バスク地方の「民族楽器」に決まって紹介される打楽器がある。いくつかの板を、(2本の)太い棒を両手に握って上から垂直に打ち込むようにして響かせる「チャラパルタ(Txalaparta)」だ。板の長さ・材質の違いのせいか音階があり、奏者が加われば(連弾すると)リズムも構成も複雑に展開する。

次のYoutube映像は、スペインのArditurri鉱山で演奏する「KIMUチャラパルタ」*演奏グループのようで・・・。この木琴の原形のような楽器は、Wikipediaの解説によれば、「チャラパルタの音は半径5キロメートルの範囲に響くとされ、かつては遠隔地との通信手段に用いられたとされている」(「現代バスクを知るための50章」萩尾生、吉田浩美)とのこと。

(*)KIMUチャラパルタ https://www.facebook.com/kimutxalaparta/

異文化の理解に、食べ物や、音楽(楽器)を知ることで、何となく文化の流れを感じるものだ。チャラパルタの素朴で原始的な響きにそんな移動と交流の歴史を感じる**。

(**)ドキュメンタリー映画「遊牧のチャラパルタ」 http://plankton.co.jp/txalaparta/

ところで、バスク語の格変化の種類がとんでもないことを知って、今更ながら驚いている。民族音楽を聴いて、少しだけでもバスク文化に近づけたらいいかなと願う次第。

次のYoutube映像は、スペインのArditurri鉱山で演奏する「KIMUチャラパルタ」*演奏グループのようで・・・。この木琴の原形のような楽器は、Wikipediaの解説によれば、「チャラパルタの音は半径5キロメートルの範囲に響くとされ、かつては遠隔地との通信手段に用いられたとされている」(「現代バスクを知るための50章」萩尾生、吉田浩美)とのこと。

(*)KIMUチャラパルタ https://www.facebook.com/kimutxalaparta/

異文化の理解に、食べ物や、音楽(楽器)を知ることで、何となく文化の流れを感じるものだ。チャラパルタの素朴で原始的な響きにそんな移動と交流の歴史を感じる**。

(**)ドキュメンタリー映画「遊牧のチャラパルタ」 http://plankton.co.jp/txalaparta/

ところで、バスク語の格変化の種類がとんでもないことを知って、今更ながら驚いている。民族音楽を聴いて、少しだけでもバスク文化に近づけたらいいかなと願う次第。

2019年2月1日金曜日

(情報)インフルエンザ患者数過去最多

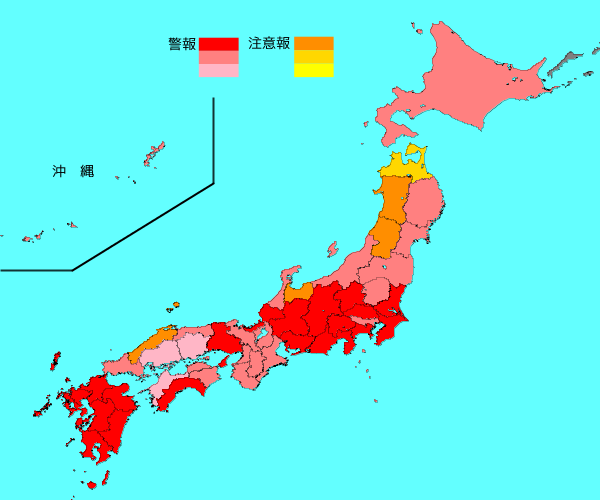

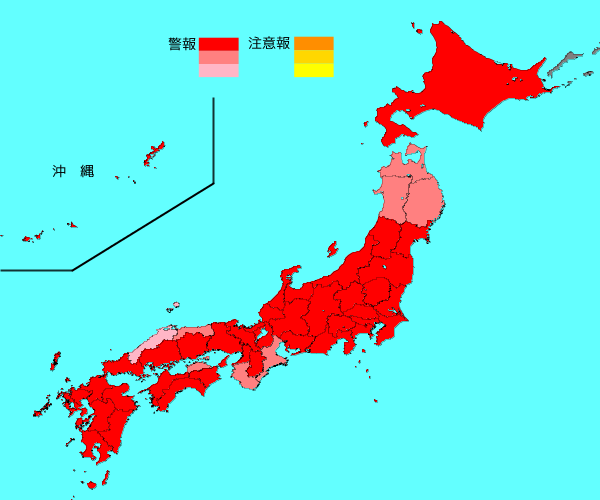

都道府県別のインフルエンザ流行を、2017-18年の週(2017年第45週[11/6~11/12]~ 2018年第19週[5/7~5/13])について地図上*で見ると、冬場が最大警報レベルで真っ赤になる。

(*)国立感染研究所「インフルエンザ流行マップ」

https://nesid4g.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/2017_2018/trend.html

(まだ流行期間が終息してないが)2018-19年の週について過去最多となるかもしれない。

厚生労働省の「インフルエンザの発生状況について」**(2/1)は、「定点医療機関からの報告をもとに、定点以外を含む全国の医療機関をこの 1 週間に受診した患者数を推計すると約 222.6 万人(95%信頼区間 211.6~233.6 万人)となり、前週の推計値(約 213.0 万人)より増加した。」と発表している。

(**)厚生労働省の(2/1)プレスリリース

https://www.mhlw.go.jp/content/000475864.pdf

朝日新聞の記事「インフル過去最多、推計222万人 A型2種同時に流行」***(2/1)は、「厚労省によると、全国の推計患者数は約222万6千人で、前週から約9万6千人増えた。年齢別では5~9歳が約41万千千人と最も多く、10~14歳も約29万人に上った。」と報じている。同記事に、過去と比較した流行推移グラフが掲載されている。

(***)朝日新聞(2/1)記事

https://www.asahi.com/articles/ASM106DN3M10ULBJ01B.html

(*)国立感染研究所「インフルエンザ流行マップ」

https://nesid4g.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/2017_2018/trend.html

(まだ流行期間が終息してないが)2018-19年の週について過去最多となるかもしれない。

厚生労働省の「インフルエンザの発生状況について」**(2/1)は、「定点医療機関からの報告をもとに、定点以外を含む全国の医療機関をこの 1 週間に受診した患者数を推計すると約 222.6 万人(95%信頼区間 211.6~233.6 万人)となり、前週の推計値(約 213.0 万人)より増加した。」と発表している。

(**)厚生労働省の(2/1)プレスリリース

https://www.mhlw.go.jp/content/000475864.pdf

朝日新聞の記事「インフル過去最多、推計222万人 A型2種同時に流行」***(2/1)は、「厚労省によると、全国の推計患者数は約222万6千人で、前週から約9万6千人増えた。年齢別では5~9歳が約41万千千人と最も多く、10~14歳も約29万人に上った。」と報じている。同記事に、過去と比較した流行推移グラフが掲載されている。

(***)朝日新聞(2/1)記事

https://www.asahi.com/articles/ASM106DN3M10ULBJ01B.html

2019年1月31日木曜日

今年もかくてひと月が過ぎた

田舎道をドライブしているとき、畑の中で仕事休みでもしているのか老人がひとりぽつんと立って、車が通り過ぎるのをじっと見送ることがある。余所者が来た警戒というより、何となく見続けていただけのようだ。

先日も、近所の路地を通っていたときそうだった。ある民家の門前に立って、こちらをじっと見る爺さんがいた。真正面に見返しやると、爺さんはフッとわれに返ったようにして家の中に入っていった。

歳をとると動作が鈍くなるだけでない。その間の意識を持続できないようだ。何となくぼんやりして、時間の感覚が薄れていくといった方がいいのかもしれない。

いってみれば、公園の日没の美しい景観に見入っていたつもりでも、実は「ボーっと生きてんじゃねーよ!」*とチコちゃんに叱られていたのに気が付かずいただけかも知れない。

(*)NHK「チコちゃんに叱られる」の5才のチコちゃんの決まりせりふ

子どもと大人の時間の長さに違いがあって、(物理的に同じ時間でも)子どもは経験することが新鮮で記憶に多くとどまるため、それだけ時間が長く感じるそうだ。一方、大人にとって人生は重ねるほど変化が乏しくなる。何もかも知ったことだらけだからだ。

大人には時があっけない。あっという間に終わってしまう。今年の一月は格別に速かった。

先日も、近所の路地を通っていたときそうだった。ある民家の門前に立って、こちらをじっと見る爺さんがいた。真正面に見返しやると、爺さんはフッとわれに返ったようにして家の中に入っていった。

歳をとると動作が鈍くなるだけでない。その間の意識を持続できないようだ。何となくぼんやりして、時間の感覚が薄れていくといった方がいいのかもしれない。

いってみれば、公園の日没の美しい景観に見入っていたつもりでも、実は「ボーっと生きてんじゃねーよ!」*とチコちゃんに叱られていたのに気が付かずいただけかも知れない。

(*)NHK「チコちゃんに叱られる」の5才のチコちゃんの決まりせりふ

子どもと大人の時間の長さに違いがあって、(物理的に同じ時間でも)子どもは経験することが新鮮で記憶に多くとどまるため、それだけ時間が長く感じるそうだ。一方、大人にとって人生は重ねるほど変化が乏しくなる。何もかも知ったことだらけだからだ。

大人には時があっけない。あっという間に終わってしまう。今年の一月は格別に速かった。

2019年1月30日水曜日

(雑談)プレスリーの生誕祭

誰も語りそうもないから、プレスリーの生誕祭記事を記す。(先日1/12のブログで触れた)

(本ブログ関連:”エルヴィス・プレスリー”)

YAHOOニュースに掲載のAFP記事「クレイジーなフェスで町おこし プレスリー祭で田舎に人とお金が集まった 豪」(1/30)についてだ。プレスリーのフェス(1/9~13)が、現在猛暑中の「オーストラリアのシドニーから西へ約300キロ。のんびりとした田舎町パークス(Parkes)」で開催され、「1977年に42歳でこの世を去ったプレスリーは、このイベントはおろか、オーストラリアを訪れたこともない」というから洒落がきいている。

AFP記事: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190130-00010004-afpbbnewsv-int

今回の記事に併載の映像やYoutube映像を見れば、集ったファンが自らの体形を全く気にしていないというか、プレスリーの最終ステージのいでたちに合わせたというか・・・年相応のスタイルで楽しんでいるのがわかる。わざわざ日本から参加したファンもいるようでうれしくなる。

Youtube映像(NBC News): https://www.youtube.com/watch?v=kmQ8UXrIT68

(2015年: ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州政府観光局)

(Youtubeに登録のParkes Elvisに感謝)

(本ブログ関連:”エルヴィス・プレスリー”)

YAHOOニュースに掲載のAFP記事「クレイジーなフェスで町おこし プレスリー祭で田舎に人とお金が集まった 豪」(1/30)についてだ。プレスリーのフェス(1/9~13)が、現在猛暑中の「オーストラリアのシドニーから西へ約300キロ。のんびりとした田舎町パークス(Parkes)」で開催され、「1977年に42歳でこの世を去ったプレスリーは、このイベントはおろか、オーストラリアを訪れたこともない」というから洒落がきいている。

AFP記事: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190130-00010004-afpbbnewsv-int

今回の記事に併載の映像やYoutube映像を見れば、集ったファンが自らの体形を全く気にしていないというか、プレスリーの最終ステージのいでたちに合わせたというか・・・年相応のスタイルで楽しんでいるのがわかる。わざわざ日本から参加したファンもいるようでうれしくなる。

Youtube映像(NBC News): https://www.youtube.com/watch?v=kmQ8UXrIT68

(2015年: ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州政府観光局)

(Youtubeに登録のParkes Elvisに感謝)

2019年1月29日火曜日

イ・ソンヒの「公式ホームページ」リニューアル

久し振りに、イ・ソンヒの情報を記す。

イ・ソンヒには、韓国内一般のファンクラブとは別に、公式のホームページ*がある。当初、有志によって記録性を重視して?作られ、交流サイトとして内容を充実してきたようだ。現在、カテゴリー「Biograph」と「Diskgraph」だけが一般公開されていて、他は会員(会員登録に、韓国特有の「住民登録番号」が必須)だけが視聴できる。

(*)https://www.leesunhee.com

公式ホームページの利用は会員限定のため、しばらく覗くことがなくて、最近になって気付いたことに、昨年末どうやらリニューアルしたようだ。

それに伴い、インデックスページ(HOME)に、イ・ソンヒから新年の挨拶が掲載されている。以前は、彼女のコンサート案内ビデオを登録することがあっても、今回のように会員へ向けて直接挨拶する映像は初めてのようだ。

2019年の新年の挨拶と、

公式ホームページ(構築)に関わったひとびとへの感謝、

および会員(ファン)に対して、ホームページを通じてますますの交流と

この冬を元気で過ごしていただきたい旨の挨拶があった。

(Youtube:2018/12/30 にアップロード)

(Youtubeに登録のJongrip Yeoへ感謝)

イ・ソンヒには、韓国内一般のファンクラブとは別に、公式のホームページ*がある。当初、有志によって記録性を重視して?作られ、交流サイトとして内容を充実してきたようだ。現在、カテゴリー「Biograph」と「Diskgraph」だけが一般公開されていて、他は会員(会員登録に、韓国特有の「住民登録番号」が必須)だけが視聴できる。

(*)https://www.leesunhee.com

公式ホームページの利用は会員限定のため、しばらく覗くことがなくて、最近になって気付いたことに、昨年末どうやらリニューアルしたようだ。

それに伴い、インデックスページ(HOME)に、イ・ソンヒから新年の挨拶が掲載されている。以前は、彼女のコンサート案内ビデオを登録することがあっても、今回のように会員へ向けて直接挨拶する映像は初めてのようだ。

2019年の新年の挨拶と、

公式ホームページ(構築)に関わったひとびとへの感謝、

および会員(ファン)に対して、ホームページを通じてますますの交流と

この冬を元気で過ごしていただきたい旨の挨拶があった。

(Youtube:2018/12/30 にアップロード)

(Youtubeに登録のJongrip Yeoへ感謝)

2019年1月28日月曜日

ディズニーの「ふしぎの国のアリス」

MSの検索エンジン「Bing」の画面に、「今日はルイス・キャロルの誕生日」といったコメントとともに、米ニューヨーク州のセントラルパークに置かれた「不思議の国のアリスの像」写真が表示されている。数学者にして(童話)作家である(ペンネーム)「ルイス・キャロル」は、1832年1月27日に生まれたそうで、誕生日は昨日のことではないかと思うけれど・・・。

童話「不思議の国のアリス(Alice in Wonderland)」は、青空文庫の「アリスはふしぎの国」(大久保ゆう訳)でも読める。物語とともに、いかにもビクトリア朝風の線描画の挿絵が載っている。今となって、その古風な表現が童話にそのまま残っているのは珍しい。

「不思議の国のアリス」を知ったのは、絵本でもなく、ディズニーの漫画映画「ふしぎの国のアリス」(米1951年)だった。今では「アニメ」と呼ぶが、その呼称はいつ頃から始まったのか気になる。

(本ブログ関連:”ディズニー”)

小学校に畳敷きの裁縫室があり、ときどき2クラスほど生徒をまとめて、アメリカのディズニーの漫画映画や、「小鹿物語」のような児童映画を16m/mの映写機で見せてくれた。もちろん、文部省推薦の日本の児童映画もたびたび映写した。

ところで、ディズニーの「ふしぎの国のアリス」をどんな風に見たかおぼろなのだ。でも、子どものころに確かに出会った、アリスは清潔な異国の香りを持った少女だった。以前のブログに次のように記したイメージだった。

「アリスの金髪は遠い国のアニメーションを強く意識させた。アリスの白いエプロンと水色の衣装は清潔さを思い知らされた。ふしぎの国は、色彩豊かな美しさゆえ、まるで菓子世界のように見えた。多分それらは、豊かなアメリカのイメージにつながっていったと思う。」

わたしは、アリスの水色が今も目に焼きついていて忘れることができない。

ウォルト・ディズニー(Walt Disney) - ふしぎの国のアリス(Alice In Wonderland) Part1

ウォルト・ディズニー(Walt Disney) - ふしぎの国のアリス(Alice In Wonderland) Part2

(Youtubeに登録のムービーコン - アニメに感謝)

童話「不思議の国のアリス(Alice in Wonderland)」は、青空文庫の「アリスはふしぎの国」(大久保ゆう訳)でも読める。物語とともに、いかにもビクトリア朝風の線描画の挿絵が載っている。今となって、その古風な表現が童話にそのまま残っているのは珍しい。

「不思議の国のアリス」を知ったのは、絵本でもなく、ディズニーの漫画映画「ふしぎの国のアリス」(米1951年)だった。今では「アニメ」と呼ぶが、その呼称はいつ頃から始まったのか気になる。

(本ブログ関連:”ディズニー”)

小学校に畳敷きの裁縫室があり、ときどき2クラスほど生徒をまとめて、アメリカのディズニーの漫画映画や、「小鹿物語」のような児童映画を16m/mの映写機で見せてくれた。もちろん、文部省推薦の日本の児童映画もたびたび映写した。

ところで、ディズニーの「ふしぎの国のアリス」をどんな風に見たかおぼろなのだ。でも、子どものころに確かに出会った、アリスは清潔な異国の香りを持った少女だった。以前のブログに次のように記したイメージだった。

「アリスの金髪は遠い国のアニメーションを強く意識させた。アリスの白いエプロンと水色の衣装は清潔さを思い知らされた。ふしぎの国は、色彩豊かな美しさゆえ、まるで菓子世界のように見えた。多分それらは、豊かなアメリカのイメージにつながっていったと思う。」

わたしは、アリスの水色が今も目に焼きついていて忘れることができない。

ウォルト・ディズニー(Walt Disney) - ふしぎの国のアリス(Alice In Wonderland) Part1

ウォルト・ディズニー(Walt Disney) - ふしぎの国のアリス(Alice In Wonderland) Part2

(Youtubeに登録のムービーコン - アニメに感謝)

2019年1月27日日曜日

(TV観戦)全豪オープン女子シングルス決勝戦

昨日(1/26)のブログに記した、「全豪オープン女子シングルス」の決勝戦を、今日の日付に変わったばかりの深夜に、NHKのテレビ番組で見た。大阪なおみとペトラ・クビトバの試合の模様(中継録画)を、最初から最後までしっかり視聴することができた。

にわかファンのため、得点(配点)の具合や、サービス位置などよく分からぬまま観戦した。ラケットの打ち方や受け方、攻め込み方、打ち込み場所など見当もつかない。ともあれ、あれよあれよという間に試合は終わってしまった。

野球なら、ピッチャーの配球とか、バッターの打撃方向を想像しながら楽しむ余裕があるが、馴染みのないスポーツの場合、出たとこ勝負で理解するしかない。次ぎに何が起るのか分からないのだ。だから、テレビで得点を聞くごと、画面に結果が表示されて、やっと気付くことになる。

2時間を超えて、互いにボールを打ち合う激しい試合だった。一対一の対戦競技に共通の、すぐに結着がつかない、長い駆け引きを腰をすえて観戦した。とはいえ深く理解するまでに至らず、両選手にお疲れさまの言葉を思い浮かべるのが精一杯だったが、頂上を極める凄さを、にわかファンならずとも感じることができる気がした。

にわかファンのため、得点(配点)の具合や、サービス位置などよく分からぬまま観戦した。ラケットの打ち方や受け方、攻め込み方、打ち込み場所など見当もつかない。ともあれ、あれよあれよという間に試合は終わってしまった。

野球なら、ピッチャーの配球とか、バッターの打撃方向を想像しながら楽しむ余裕があるが、馴染みのないスポーツの場合、出たとこ勝負で理解するしかない。次ぎに何が起るのか分からないのだ。だから、テレビで得点を聞くごと、画面に結果が表示されて、やっと気付くことになる。

2時間を超えて、互いにボールを打ち合う激しい試合だった。一対一の対戦競技に共通の、すぐに結着がつかない、長い駆け引きを腰をすえて観戦した。とはいえ深く理解するまでに至らず、両選手にお疲れさまの言葉を思い浮かべるのが精一杯だったが、頂上を極める凄さを、にわかファンならずとも感じることができる気がした。

2019年1月26日土曜日

全豪オープン女子シングルス 大阪なおみ優勝

にわかファンは、テレビの試合中継を見逃して、後で結果を知った。

全豪オープン女子シングルス決勝で、日本の大阪なおみ(21歳)がチェコのペトラ・クビトバをくだし初優勝した。これにより、「4大大会2連勝を果たし、日本勢初の世界1位が確定した」(朝日新聞DIGITAL、1/26)とのこと。

ネットを閲覧していた最中、背後のテレビニュースが、7―6、5―7、6―4で大阪なおみが優勝したと伝えた。えっという驚きから何だかうれしくなって・・・にわかファンの軽々しさを自覚しつつも大いに喜んだ。

錦織圭(にしこり けい、29歳)も、今大会の準々決勝で途中棄権したが大いに健闘している。日本の男女プロテニス選手が、4大大会でこんなに活躍する時代が来るなんて(中高年には)思いもよらないことだったろう。一方、若者にしてみれば、大阪なおみや錦織圭の活躍が当然に見えるだろうから、最初から自信を持てるわけで、いい意味でパワーを加速できる。そんな時代になったのだ。

テニス以外にも、野球やフィギュアスケートの新展開、そして卓球の復活など、若者たちは次々と突破する。展望が明るい。2020年のオリンピックにつながると、(どれもこれも)にわかファンだが、間違いないと確信する。

全豪オープン女子シングルス決勝で、日本の大阪なおみ(21歳)がチェコのペトラ・クビトバをくだし初優勝した。これにより、「4大大会2連勝を果たし、日本勢初の世界1位が確定した」(朝日新聞DIGITAL、1/26)とのこと。

ネットを閲覧していた最中、背後のテレビニュースが、7―6、5―7、6―4で大阪なおみが優勝したと伝えた。えっという驚きから何だかうれしくなって・・・にわかファンの軽々しさを自覚しつつも大いに喜んだ。

錦織圭(にしこり けい、29歳)も、今大会の準々決勝で途中棄権したが大いに健闘している。日本の男女プロテニス選手が、4大大会でこんなに活躍する時代が来るなんて(中高年には)思いもよらないことだったろう。一方、若者にしてみれば、大阪なおみや錦織圭の活躍が当然に見えるだろうから、最初から自信を持てるわけで、いい意味でパワーを加速できる。そんな時代になったのだ。

テニス以外にも、野球やフィギュアスケートの新展開、そして卓球の復活など、若者たちは次々と突破する。展望が明るい。2020年のオリンピックにつながると、(どれもこれも)にわかファンだが、間違いないと確信する。

2019年1月25日金曜日

(情報)インフルエンザ流行レベルマップ

昨日、イディッシュ語教室の通学時に、インフルエンザの流行が気掛かりで、久し振りにマスクして出かけた。行きはしっかり付けたものの、帰りの電車内ですっかり付け忘れているのに気付いた。我ながらいい加減さに呆れる。

先日、テレビである医師がインフルエンザの予防に合わせて、「マスクをした後、マスクの表面(外側)を触らないように」と注意された。

インフルエンザ・ウィルスは、マスクを通り抜けるほど小さいので、マスクの表面に留まるはずもない・・・と思ったが、「自治医科大学付属さいたま医療センター」のネット掲載の解説「マスクの効果と正しい使用方法」*に、つぎのような注意書きがあった。(マスクは、風邪やインフルエンザ患者近くで、咳やくしゃみのしぶきを直接あびる可能性から予防効果があると考えられる・・・とのこと。)

---------------------------------------

マスクの表面には、風邪やインフルエンザなどのウイルスがついている可能性があります。そこで、マスクの表面には触らず、耳の付近のゴムをつかみ外しましょう。外したら直ちにゴミ箱に捨て、手を洗います。

---------------------------------------

(*) https://www.jichi.ac.jp/center/sinryoka/kansen/taisaku_04.html

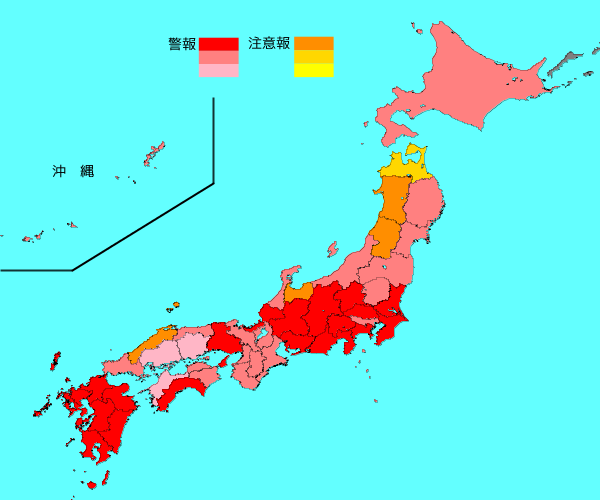

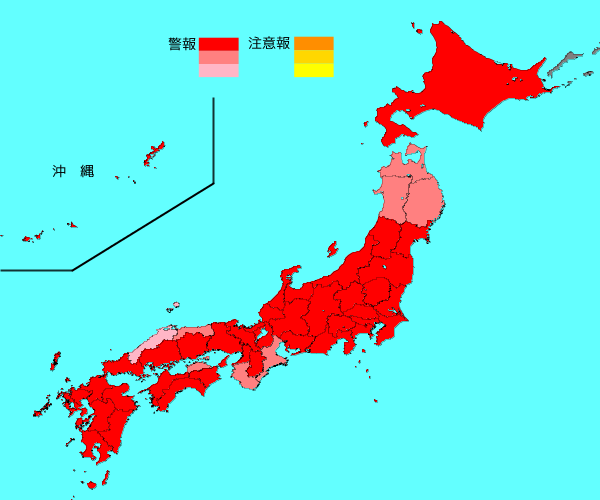

ところで、先日このブログ(1/18)に転載した、国立感染症研究所の「インフルエンザ流行レベルマップ」**は下図のように変化している。上段は1月16日現在、下段は最新の1月23日現在である。国中、一部の県を除いて、警報ランクの最も高い(赤色)流行地帯に覆われた感じだ。

(**)https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-map.html

(2019年1月7日~1月13日) 2019年1月16日現在

↓

(2019年1月14日~1月20日) 2019年1月23日現在

先日、テレビである医師がインフルエンザの予防に合わせて、「マスクをした後、マスクの表面(外側)を触らないように」と注意された。

インフルエンザ・ウィルスは、マスクを通り抜けるほど小さいので、マスクの表面に留まるはずもない・・・と思ったが、「自治医科大学付属さいたま医療センター」のネット掲載の解説「マスクの効果と正しい使用方法」*に、つぎのような注意書きがあった。(マスクは、風邪やインフルエンザ患者近くで、咳やくしゃみのしぶきを直接あびる可能性から予防効果があると考えられる・・・とのこと。)

---------------------------------------

マスクの表面には、風邪やインフルエンザなどのウイルスがついている可能性があります。そこで、マスクの表面には触らず、耳の付近のゴムをつかみ外しましょう。外したら直ちにゴミ箱に捨て、手を洗います。

---------------------------------------

(*) https://www.jichi.ac.jp/center/sinryoka/kansen/taisaku_04.html

ところで、先日このブログ(1/18)に転載した、国立感染症研究所の「インフルエンザ流行レベルマップ」**は下図のように変化している。上段は1月16日現在、下段は最新の1月23日現在である。国中、一部の県を除いて、警報ランクの最も高い(赤色)流行地帯に覆われた感じだ。

(**)https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-map.html

(2019年1月7日~1月13日) 2019年1月16日現在

↓

(2019年1月14日~1月20日) 2019年1月23日現在

ちなみに、マップの解説に「国内のインフルエンザウイルスの検出状況をみると、直近の5週間(2018年第51週~2019年第3週)では、AH1pdm09(2009年に流行したインフルエンザ)、AH3亜型(いわゆる香港型)、B型の順であった。」と紹介された。

2019年1月24日木曜日

Yiddish語 2018秋-14, 15

2018年度秋期間に開催の「イディッシュ語初中級Ⅱ 本気で学ぶユダヤのことば」教室が本日をもって無事終了した。先週の休講と合わせて、本日は2時限分行なわれた。終幕を飾るに相応しい、たっぷりと濃い内容だった。(ところで、2019年度の講義はお休みとのこと、次の機会を待ちたい)

(本ブログ関連:”Yiddish語 2018秋”)

今日の授業は次のよう解説された。

文法理解(過去形について)

・行き先を示す前置詞には4種類ある

- אױף , צו , אין , קײן

・動詞「行く」に2種類ある

- פֿאָרן , גײן

・期間を前置詞(英語の for)を使わずに表現する

・「~がある」の主語(עס)は、単複両用に使える

- ~ עס איז געװען ~ , עס זענען געװען

・「それぞれ(יעדער)」の格変化

・その他

ダイアログ(対話)

・リトアニアのヴィリニュスで開催されるイディッシュ語サマースクールについて

- 対話の話題に、思想家であり宗教家のヴィリニュスの「ガオン」があげられた。

- (情報: 2019年度のサマースクールは開催がキャンセルされたようだ)

・豪商イザック・イェクルスの見た夢

- 橋の下に宝がある夢を見たイザックが探しに出かけたところ、近くにいた兵士が笑いながら彼の見た夢を話した・・・それこそイザックの家に隠された宝だった。

練習問題

ということで、しばらく「イディッシュ語」講義はないけれど、今後も自習を続けたい。同時に、ちょっと別の言葉もチャレンジしてみたいと思っている。

(本ブログ関連:”Yiddish語 2018秋”)

今日の授業は次のよう解説された。

文法理解(過去形について)

・行き先を示す前置詞には4種類ある

- אױף , צו , אין , קײן

・動詞「行く」に2種類ある

- פֿאָרן , גײן

・期間を前置詞(英語の for)を使わずに表現する

・「~がある」の主語(עס)は、単複両用に使える

- ~ עס איז געװען ~ , עס זענען געװען

・「それぞれ(יעדער)」の格変化

・その他

ダイアログ(対話)

・リトアニアのヴィリニュスで開催されるイディッシュ語サマースクールについて

- 対話の話題に、思想家であり宗教家のヴィリニュスの「ガオン」があげられた。

- (情報: 2019年度のサマースクールは開催がキャンセルされたようだ)

・豪商イザック・イェクルスの見た夢

- 橋の下に宝がある夢を見たイザックが探しに出かけたところ、近くにいた兵士が笑いながら彼の見た夢を話した・・・それこそイザックの家に隠された宝だった。

練習問題

ということで、しばらく「イディッシュ語」講義はないけれど、今後も自習を続けたい。同時に、ちょっと別の言葉もチャレンジしてみたいと思っている。

2019年1月23日水曜日

(雑談)言い訳にする話

昔の話だが、「コンピュータ」を言い訳にする話

・結果のミスを反論するとき

- コンピュータなので、ミスは考えられません。

・結果のミスを受け入れるとき

- すみません、コンピュータなもので。

これって、恐ろしいのはコンピュータの代わりに、判断も決定する「AI」が入ったらどうなるだろう。

- AIなので、ミスは考えられません。

- すみません、AIなもので。

システムを作り上げる(プロジェクト)とき、大きな局面(フェーズ)に区切る。

- 要求 → 設計(基本/詳細) → 開発 → テスト(単体/結合) → 導入 →(運用)

その局面ごとに、評価会議(レビュー)をして、次局面に移るのだが・・・。

言い訳できない仕組みはあると思うけど。

・結果のミスを反論するとき

- コンピュータなので、ミスは考えられません。

・結果のミスを受け入れるとき

- すみません、コンピュータなもので。

これって、恐ろしいのはコンピュータの代わりに、判断も決定する「AI」が入ったらどうなるだろう。

- AIなので、ミスは考えられません。

- すみません、AIなもので。

システムを作り上げる(プロジェクト)とき、大きな局面(フェーズ)に区切る。

- 要求 → 設計(基本/詳細) → 開発 → テスト(単体/結合) → 導入 →(運用)

その局面ごとに、評価会議(レビュー)をして、次局面に移るのだが・・・。

言い訳できない仕組みはあると思うけど。

2019年1月22日火曜日

(雑談)不思議なこと

毎日のテレビドラマで、一体どれくらい犯罪劇が演じられているのだろうか。

不思議なことに、犯罪集団の中に純真無垢なヒロインがいる。

昔の日活映画はそうだった。

映画になるとボニーとクライドは美男美女。

週刊新潮の「黒い報告書」も妄想の中では悪くない。

けれど報道写真に登場するかれらの容貌は・・・。

テレビ番組「コンバット」はあることを境に登場したといってよい。

WWⅡで、米軍の小隊がドイツ兵をバッタバッタとなぎ倒す。

それ以前の西部劇で、騎兵隊がインディアンをあたりまえのように掃討した。

時代が変わって、代わりに出てきたのが「コンバット」だった。

だから、ドイツ兵の姿はインディアンとだぶった。

人間は、自分を誤魔化し、他人に嘘をつく。

そうならないよう努力するけれど・・・。

中島みゆきの歌詞の「男はいつも嘘がうまいね。・・・女はいつも嘘が好きだね」に納得。

そうならないよう努力するけれど・・・。

不思議なことに、犯罪集団の中に純真無垢なヒロインがいる。

昔の日活映画はそうだった。

映画になるとボニーとクライドは美男美女。

週刊新潮の「黒い報告書」も妄想の中では悪くない。

けれど報道写真に登場するかれらの容貌は・・・。

テレビ番組「コンバット」はあることを境に登場したといってよい。

WWⅡで、米軍の小隊がドイツ兵をバッタバッタとなぎ倒す。

それ以前の西部劇で、騎兵隊がインディアンをあたりまえのように掃討した。

時代が変わって、代わりに出てきたのが「コンバット」だった。

だから、ドイツ兵の姿はインディアンとだぶった。

人間は、自分を誤魔化し、他人に嘘をつく。

そうならないよう努力するけれど・・・。

中島みゆきの歌詞の「男はいつも嘘がうまいね。・・・女はいつも嘘が好きだね」に納得。

そうならないよう努力するけれど・・・。

2019年1月21日月曜日

ズレて見えること

読売新聞のネット版 <YOMIURI ONLINE> の記事「定規当て国語問題読み、センター試験不正行為に」(1/21)は、「大学入試センター試験」(19日と20日)で見つかった不正行為について、次のように報じている(抜粋)。

-------------------------------------------

・(試験会場で)スマートフォンを使うなど、受験生4人の不正行為が確認されたが、大きな混乱はなかった。

・(そのうちの)1人は定規を当てて国語の問題文を読んだ。同センターは「受験上の注意」で定規の使用禁止を明記しており、不正行為と認定した。

-------------------------------------------

・(試験会場で)スマートフォンを使うなど、受験生4人の不正行為が確認されたが、大きな混乱はなかった。

・(そのうちの)1人は定規を当てて国語の問題文を読んだ。同センターは「受験上の注意」で定規の使用禁止を明記しており、不正行為と認定した。

-------------------------------------------

問題文を読むとき、文の縦行に定規をあてて読んで何が悪いという意見がネットに投稿されているそうだ。「受験上の注意」の定規使用禁止に、読む行為があてはまるのか、はたして不正行為なのか疑問だ。(定規に何かしら細工は論外だけど)

日本語では、書籍(例えば、文学書とか新書など)は、縦書きが普通である。行を読み進めるとき、一つの行末まで目を下ろし、次の行頭に目を移そうとして微妙にずれてしまい、あわてて前に戻ったり混乱することがある。決して気分が散漫なわけじゃないのに・・・だ。

実は、誰もが視線が一定(正位)というわけではない。読書時に、字面が乱視のように複数に見える「複視」*がある。複視の症状をもたらす「斜視」については、眼球の位置などで気付きやすいけど、「斜位」は見た目も本人も気付かない隠れ斜視だ。

*複視: 日本眼科学界の「目の病気」より

http://www.nichigan.or.jp/public/disease/hoka_w-vision.jsp

今回、不正行為とされた受験生が、もしかしたら「斜位」だったかもしれない。そのため、視線の位置を確実にするため定規を使ったのかも知れない。(もちろん、視覚対策のプリズムレンズ付きの眼鏡があるのだが・・・、これはいいぞ、目が疲れないから)

問題文を読むとき、文の縦行に定規をあてて読んで何が悪いという意見がネットに投稿されているそうだ。「受験上の注意」の定規使用禁止に、読む行為があてはまるのか、はたして不正行為なのか疑問だ。(定規に何かしら細工は論外だけど)

日本語では、書籍(例えば、文学書とか新書など)は、縦書きが普通である。行を読み進めるとき、一つの行末まで目を下ろし、次の行頭に目を移そうとして微妙にずれてしまい、あわてて前に戻ったり混乱することがある。決して気分が散漫なわけじゃないのに・・・だ。

実は、誰もが視線が一定(正位)というわけではない。読書時に、字面が乱視のように複数に見える「複視」*がある。複視の症状をもたらす「斜視」については、眼球の位置などで気付きやすいけど、「斜位」は見た目も本人も気付かない隠れ斜視だ。

*複視: 日本眼科学界の「目の病気」より

http://www.nichigan.or.jp/public/disease/hoka_w-vision.jsp

今回、不正行為とされた受験生が、もしかしたら「斜位」だったかもしれない。そのため、視線の位置を確実にするため定規を使ったのかも知れない。(もちろん、視覚対策のプリズムレンズ付きの眼鏡があるのだが・・・、これはいいぞ、目が疲れないから)

2019年1月20日日曜日

大寒 2019

春が立つのを起点に、一年を二十四(だいたい15日ごと)に分けて一回りした、最後の締めとなる「大寒(だいかん)」の今日になった。名前の通り一番寒いほぼ1月20日頃にあたる。

(本ブログ関連:”大寒”)

実際、東京の「平均最低気温」は、1月26日*であって、この「二十四節気」の「大寒」辺りに重なる。日頃の軽い挨拶に「近ごろ寒いですねえ」といえば委細触れることなく済ませる。

(*)「東京都における平均的な気候」(Weather Spark)による

話はとんと変わるが、青空文庫にある童話「神様の布団」(下村千秋)に、残酷な家主から、ちょうどこの「大寒」の時期に住み家を追い出された孤児の兄妹の話しがある。結果、彼らは神様の布団という雪にくるまれた姿で発見される。悲しい結末に胸を打つとき、はて、この展開どこかで聞いたと思い返せば、「鳥取のふとんの話」(小泉八雲)の兄弟と同じだ。二つのストーリー、作家の関係がどうなのか知らないが、鳥取のある町から始まる。同じ素材なのだろう。

寒いのが苦手である。そんなとき明るい話がすぐに浮かんでこないのは残念だ。

(本ブログ関連:”大寒”)

実際、東京の「平均最低気温」は、1月26日*であって、この「二十四節気」の「大寒」辺りに重なる。日頃の軽い挨拶に「近ごろ寒いですねえ」といえば委細触れることなく済ませる。

(*)「東京都における平均的な気候」(Weather Spark)による

話はとんと変わるが、青空文庫にある童話「神様の布団」(下村千秋)に、残酷な家主から、ちょうどこの「大寒」の時期に住み家を追い出された孤児の兄妹の話しがある。結果、彼らは神様の布団という雪にくるまれた姿で発見される。悲しい結末に胸を打つとき、はて、この展開どこかで聞いたと思い返せば、「鳥取のふとんの話」(小泉八雲)の兄弟と同じだ。二つのストーリー、作家の関係がどうなのか知らないが、鳥取のある町から始まる。同じ素材なのだろう。

寒いのが苦手である。そんなとき明るい話がすぐに浮かんでこないのは残念だ。

2019年1月19日土曜日

(雑談)小さなできごとの結果

「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがある。何かのできごとに始まり、突拍子も脈略もなく連続して廻りまわって、自分の都合のよい結果がもたらされるという牽強付会の例えだ。

できごとがわずかでも、例えば「蝶の羽ばたき」ですら、もしかすると遠くの気象変動に影響するかもしれないという「バタフライ効果」の考えがある。予測できないものを扱う理論をベースにしたもの。遠くない将来を捉えようとするものだが。

ところで、気象予報のようなある程度連続した空間とは別に、一挙に未来に影響するとしたらどうだろう。タイムマシンに乗って過去にもどり、もしそこで「蝶」を踏み殺したら、現在に何か影響を与えるのではないか。レイ・ブラッドベリの短編集「太陽の黄金の林檎」にそんな物語がある。

(本ブログ関連:”レイ・ブラッドベリ”)

小さなできごとが儲け話につながる程度ならよいが、時間をこえて知らぬ間に大きな災禍をもたらしたらたまらない。

できごとがわずかでも、例えば「蝶の羽ばたき」ですら、もしかすると遠くの気象変動に影響するかもしれないという「バタフライ効果」の考えがある。予測できないものを扱う理論をベースにしたもの。遠くない将来を捉えようとするものだが。

ところで、気象予報のようなある程度連続した空間とは別に、一挙に未来に影響するとしたらどうだろう。タイムマシンに乗って過去にもどり、もしそこで「蝶」を踏み殺したら、現在に何か影響を与えるのではないか。レイ・ブラッドベリの短編集「太陽の黄金の林檎」にそんな物語がある。

(本ブログ関連:”レイ・ブラッドベリ”)

小さなできごとが儲け話につながる程度ならよいが、時間をこえて知らぬ間に大きな災禍をもたらしたらたまらない。

2019年1月18日金曜日

(情報)インフルエンザ感染拡大

どうやら「インフルエンザ」が流行しているようだ。FNN PRIMEの記事「インフルエンザ感染拡大 全国的『警報レベル』」(1/18)によれば、患者数が163万人と次のように報じている。

-----------------------------------------

・インフルエンザの先週の患者数は、163万人と推計され、42の都道府県で警報レベルを超えたと厚生労働省が発表した。

・厚労省によると、1月13日までの1週間にインフルエンザで受診した人は、1医療機関あたり38.54人で、警報レベルとなる30人を今シーズン初めて超え、42の都道府県で警報レベルを超えた。

・患者数は163万人と推計され、前の週より、100万人以上増加した。

-----------------------------------------

・インフルエンザの先週の患者数は、163万人と推計され、42の都道府県で警報レベルを超えたと厚生労働省が発表した。

・厚労省によると、1月13日までの1週間にインフルエンザで受診した人は、1医療機関あたり38.54人で、警報レベルとなる30人を今シーズン初めて超え、42の都道府県で警報レベルを超えた。

・患者数は163万人と推計され、前の週より、100万人以上増加した。

-----------------------------------------

テレビの情報によれば、今季流行のインフルエンザ「A型」ウィルスには、主に2種類(「H3N2」と「H1N1」)あって、一度感染して次に別種の型であれば、再感染するとのこと。

テレビの情報によれば、今季流行のインフルエンザ「A型」ウィルスには、主に2種類(「H3N2」と「H1N1」)あって、一度感染して次に別種の型であれば、再感染するとのこと。

国立感染症研究所の「インフルエンザ流行レベルマップ (2019年1月7日~1月13日)」(2019年1月16日現在)によれば、「警報レベル」について、関東ほぼ・東海・九州の全域、および関西・四国の一部が警報ランクの最も高い(赤色)流行地帯になっている。

2019年1月17日木曜日

その気で「バスク語」入門

今日の「イディッシュ語教室」は、来週に2時限まとめてすることになった。次回以降しばらく教室が休みになりそう。あたらしい言葉を探したくなった。

そこで「バスク語」入門しようと次の教材を覗いてみた。言葉を見るさき、読むさき、ことごとく脳から揮発する。やっぱり、書かなくちゃダメなようだ。

・Lesson 1- Subjects : 人称

https://www.youtube.com/watch?v=f-fnSkI9e3A

・Lesson 2- To be verb- The "izan" : ~である動詞

https://www.youtube.com/watch?v=f-fnSkI9e3A

・Lesson 3- To be verb- The "egon" : ~がいる/ある動詞

https://www.youtube.com/watch?v=tn0dWpecBDc

・Lesson 4- CHRISTMAS 特別編: クリスマス・新年・菓子などの単語

https://www.youtube.com/watch?v=LP4nU8CsH4g

・Lesson 5- Adjectives- Adjektiboak : 形容詞

https://www.youtube.com/watch?v=mZnomHEM49o

② <語学の始めの一歩>風な読み物にあたる、白水社の「言葉のしくみ」シリーズに、「バスク語のしくみ」(吉田浩美著)がある。(ミニCDに収録の音声内容をダウンロードできる)

・白水社ホームページ: 本の紹介と音声アドレス(書籍に98種の音声リストが記載)

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b206161.html

2019年1月16日水曜日

バスクのダンス

バスクについて何にも知らないけれど、雰囲気だけ少しかじってみたい。

(本ブログ関連:”バスク”)

先日、NHK BSの番組「世界ふれあい街歩きスペシャル」で「フランス 小さくても魅力的な街」を探訪する回(2018年12月25日)があった(再放送)。そのなかで、(フランス側)バスク文化を守る古い石つくりのバイヨンヌ(Bayonne)の街ををそぞろ歩きして、陽気なひとびととの出会いを紹介した。

番組内で、バイヨンヌの人々は、バスクについて過度に熱狂的でもなく、どちらかといえば冷静だった。でも、バスクの旗、赤地に白の十字架と緑のクロスを語るとき、当然ながら郷土愛がほとばしって見えた。

スペイン側バスクのイディアサバル(Idiazábal)の素朴なダンスを見てみよう。

(Youtubeに登録のAlexander Bilboに感謝)

先日、NHK BSの番組「世界ふれあい街歩きスペシャル」で「フランス 小さくても魅力的な街」を探訪する回(2018年12月25日)があった(再放送)。そのなかで、(フランス側)バスク文化を守る古い石つくりのバイヨンヌ(Bayonne)の街ををそぞろ歩きして、陽気なひとびととの出会いを紹介した。

番組内で、バイヨンヌの人々は、バスクについて過度に熱狂的でもなく、どちらかといえば冷静だった。でも、バスクの旗、赤地に白の十字架と緑のクロスを語るとき、当然ながら郷土愛がほとばしって見えた。

スペイン側バスクのイディアサバル(Idiazábal)の素朴なダンスを見てみよう。

(Youtubeに登録のAlexander Bilboに感謝)

2019年1月15日火曜日

小正月 2019

先日(1/7)、正月の終わりを、「松の内」の範囲で記した。松の内には、元日から「七草粥」を食す1月7日までという説と、「小正月」の1月15日までという二説がある。

(本ブログ関連:”小正月 2018、2017”)

今日は、松の内の長い方の終わりの日、「小正月」にあたる。ついに正月気分ときれいさっぱり別れなければならない・・・とはいえ、世間は日常モードにとっくになっていて、正月の気配は微塵もない。

1月15日は、本来なら「成人式」が行なわれる日でもあった。新しい世代の門出の時期だ。これまた、昨日(1/14)の「成人の日」に移されてしまい、今日は何とも無縁な平日の火曜日になってしまった。

暦が伝統と結びついているのを忘れて、今様な都合に合わせて変えてしまうと、いろいろ辻褄が合わなくなる。言葉だけでなく、季節感まで希薄になるのは惜しい。歳とともに繰言が溜まる一方。

(本ブログ関連:”小正月 2018、2017”)

今日は、松の内の長い方の終わりの日、「小正月」にあたる。ついに正月気分ときれいさっぱり別れなければならない・・・とはいえ、世間は日常モードにとっくになっていて、正月の気配は微塵もない。

1月15日は、本来なら「成人式」が行なわれる日でもあった。新しい世代の門出の時期だ。これまた、昨日(1/14)の「成人の日」に移されてしまい、今日は何とも無縁な平日の火曜日になってしまった。

暦が伝統と結びついているのを忘れて、今様な都合に合わせて変えてしまうと、いろいろ辻褄が合わなくなる。言葉だけでなく、季節感まで希薄になるのは惜しい。歳とともに繰言が溜まる一方。

登録:

投稿 (Atom)