雪が降ったわけでない。二十四節気で今日は「大雪(たいせつ)」。名の通りならば、雪が激しく降るころというが、まだその気配はない。ただし、冬の寒さは本格的で、先週から家の中でも足元が冷えるようになった。なにしろ、ひと気のない二階部屋まで冷えるのだから驚く。

同じ二十四節気でも「小雪(しょうせつ)」は、名の通りどこか可憐で愛らしい。うっすらと積もった雪景色に、あらためてその美しさに気づく。それに、和風で隙のない美人な役者もいるし・・・。

(本ブログ関連:”小雪”)

今年、去年と年の始め、降る<大雪>に閉口した。なにしろ二階屋根に積もった塊りがドスンと落ちて、一階の雨どいを吹き飛ばしたのだ。三度目を繰り返すまいと先日、屋根に雪止めを付けてもらったが、次の大雪があればどうなることか気がかり。

(本ブログ関連:本当の”大雪”)

今年の二十四節気も「冬至」(12/22)を残すのみとなった。ああ、後ろから迫る時間に押し出されるよ・・・本当に。

ともあれ、イ・ソンヒが、アダモ(Salvatore Adamo)の「雪が降る(Tombe la neige)」(1963年)をカバーして、同名曲「雪が降る(눈이 내리네)」(1988年)を歌う珍しいYoutube映像を見よう。(音質はソースによる)

(Youtubeに登録のjunghee .Pに感謝)

2014年12月7日日曜日

2022年12月7日水曜日

大雪 2022

きょうは、二十四節気の「大雪(たいせつ)」、いよいよ本格的な降雪が始まるころをいう。暦上ここまでに、冬になり(立冬)、雪が降り始め(小雪)、そして激しく雪が降る(大雪)ころになったわけだが、実際、雪とまだ会っていない。

(本ブログ関連:”大雪(たいせつ)”)

先日(11/22)のブログで二十四節気の「小雪(しょうせつ)」について触れたが、最近、初雪は初雪は1月に偏っている。ちなみに(昨晩の雨を除いて)、今月中旬は晴日が多いようで、雪と縁はなさそうだ。

雪の気配はないけれど、「雪」にちなんだ俳句と詩から二つ。

俳人「中村草田男」(1901年:明治34年~1983年:昭和58年)の句に、

降る雪や 明治は遠く なりにけり

があって、てっきり老人が炬燵に入り、雪見障子と更に縁側の大きなガラス戸を通して、庭に降る雪を見ながら、しみじみと遠く過ぎた明治を懐旧する場面を想い浮かべた。けれど、この句は彼が30才ころ、1931年の作で、母校の小学校を訪れたとき、校門から出てくる児童の衣服が明治期のものとすっかり様変わりしていて、時代の移りを感じたのをいう*・・・ようだ。

(*)岡山・吉兆庵美術館「巨匠の和歌と俳句展」: https://www.kitchoan.co.jp/column/2887/

歌人「三好達治」(1900年:明治33年~1964年:昭和39年)の詩「雪」(詩集「測量船」に所収、昭和5年)は静かだ。

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。

には、雪降る音が、耳をすませば、子どもらの寝息も一緒に聞こえる気がする。

上記の二人は、まさに脂の乗り切った時代に大きな局面と対峙したわけで、その時の立ち居振る舞いが、作品とともに評論されることになる。若いころ、彼らに対する鋭利な批評に興味津々だったけれど、歳をとればそんなことはどうでもよいと気づく。いにしえの歌人(うたびと)に、そこまで激しく問い詰めたりしないではないかと。

(付記)

FIFAワールドカップ、「日本対クロアチア戦」(現地5日、日本時間6日)は、「1(前田選手)-1」による延長戦でも勝敗がつかず、PK戦にもつれ込んだ。結果、1-3で敗れたものの、今回は、強豪ドイツ、スペインに打ち勝ってのこと。日本チームは新しい歴史のページを進んだ・・・と、にわかは常に前向きである。

(本ブログ関連:”FIFAワールドカップ”)

2023年12月7日木曜日

大雪2023

きょうは二十四節気の「大雪(たいせつ)」、本格的に雪が降るころ。ひとつ前の二十四節気は「小雪(しょうせつ)」だった。小雪から大雪へ寒気が増して、いよいよ降雪が本格化するを指すが、現状は暖冬(最高気温20.9℃、14:09)。雪の気配はさっぱりない。

こどもにとって、雪を使って遊ぶ「雪合戦」や、「雪だるま」作りほど楽しいものはない。一方、大人には「雪掻き」の手間や、屋根から雪が落ちる「雪ずり」の心配がある。歳をとると「雪道」で滑って転び、骨折なんてことになると目も当てられない。ますます家から出られない。

とはいえ、雪景色は世界を白一色に変える。深夜に降り積もって、朝目覚めたら景色が銀世界に一変したときの驚きはたらたまらない。

【国立西洋美術館 ギャラリートーク】

ピーテル・ブリューゲル(子)「鳥罠(わな)のある冬景色」

- [解説]国立西洋美術館 主任研究員 中田明日佳(撮影:2016年)

(本ブログ関連:”ブリューゲル”)

北方ルネッサンス時代の主要画家は、工房(弟子を含めて)を立て作品作りしていた。名声を得た画家の場合、一族あげてその画術(画業)が引き継がれた。(ブリューゲル家系に、植物画に秀でた者も登場したりしている)

ピーター・ブリューゲル(子)のコピーは、おおかた平面的なものが多い中で、この作品は父親の持つふっくらした描写、質感を残している。

2024年5月31日金曜日

きょうで5月が終わり、あしたから夏

昔のラジオ番組「君の名は」には有名なナレーションがあって、「忘却とは忘れ去ることなり」と人生の局面(運命を納得すること)を語った。そんな大げさなものではないが、近ごろ「時」の経過を忘却する。ブログに書いたことすらも忘れる・・・納得してないのに。

(本ブログ関連:”君の名は”)

だから、PCの横に「日付」と「曜日」を大きく強調したデジタル時計を置いているのだが、それすら見落としていることが多々ある。

きょうは5月31日、気象庁の季節区分*で「春」が終わる。あしたから「夏」になる。

(*)気象庁:「時に関する用語 - 季節を表わす用語」

ー https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/toki.html#A95

・春:3~5月

・夏:6~8月

・秋:9~11月

・冬:12~2月

それに比べて「初夏」といった表現は、二十四節気**をもとに、Wikipedia***やネット情報によれば「立夏」~「芒種」の前日(すなわち「小満」)までとなる・・・ゆるい感じで。

(**)国立国会図書館「二十四節気(にじゅうしせっき)| 日本の暦」

ー https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/s7.html

(***)Wikipediaによる

・初春:「立春」~「啓蟄」の前日(すなわち「雨水」いっぱい)まで

・初夏:「立夏」~「芒種」の前日(すなわち「小満」いっぱい)まで

・初秋:「立秋」~「白露」の前日(すなわち「処暑」いっぱい)まで

・初冬:「立冬」~「大雪」の前日(すなわち「小雪」いっぱい)まで

すでに初夏(立夏5/5~芒種の前日6/4)である。このところ太陽が強く照り付ける日があるものの、雨天が続いている。

初夏の鳥(カッコウ、ホトトギス、ツツドリなど「カッコウ科」)の情報を、野鳥観察(探鳥会)の幹事さんから求める案内をいただいている。昨年の6/4の未明、「カッコゥ、カッコゥ、カッコゥ」の鳴き声を聞いたが、今年はどうだろう。

(本ブログ関連:”カッコウ”)

2015年1月20日火曜日

大寒2015

今日は二十四節気の二十四番目、「大寒(だいかん)」。節気の最後、寒さの最も厳しい時期で、東京1月の平均気温は、一年で一番低い5.2℃(統計期間:1981~2010年)。10℃を超えるには4月を待たねばならない。春は未だ遠い。

(本ブログ関連:”大寒”)

とはいえ、一日ずつ日が伸びており、気持ちの上で峠を越えたと思いたいけれど、例年当地の大雪は2月が厳しい。まさか雪掻きするなんて・・・このところ何度も経験している。

この冷たい季節に聴く、イ・ソンヒの「冬哀傷(겨울애상)」は澄み切った空気まで感じる美しい曲だ。ちょっと気になることがある。彼女の若い頃の記述で自伝(이선희 Profile (自伝~1991年、27歳まで))に近い中で、この曲に直接触れている箇所がない。同曲の収まったアルバム5集(1989年)は、彼女のアルバム中、最大の売り上げ数だったのではないだろうか。

(本ブログ関連:”イ・ソンヒのアルバム枚数”)

昨日よりちょっと冷える。やっぱり大寒か、寒いのは苦手だ・・・何べん言ったことだろう。

(本ブログ関連:”大寒”)

とはいえ、一日ずつ日が伸びており、気持ちの上で峠を越えたと思いたいけれど、例年当地の大雪は2月が厳しい。まさか雪掻きするなんて・・・このところ何度も経験している。

この冷たい季節に聴く、イ・ソンヒの「冬哀傷(겨울애상)」は澄み切った空気まで感じる美しい曲だ。ちょっと気になることがある。彼女の若い頃の記述で自伝(이선희 Profile (自伝~1991年、27歳まで))に近い中で、この曲に直接触れている箇所がない。同曲の収まったアルバム5集(1989年)は、彼女のアルバム中、最大の売り上げ数だったのではないだろうか。

(本ブログ関連:”イ・ソンヒのアルバム枚数”)

昨日よりちょっと冷える。やっぱり大寒か、寒いのは苦手だ・・・何べん言ったことだろう。

2024年12月7日土曜日

大雪 2024

きょうは二十四節気の「大雪(たいせつ)」、雪が降り重なるころを指すが、暖冬というか、秋が長く続いて冬の気配が弱々しい。(先月11/22が「小雪(しょうせつ)」だったので、順番に大雪となったはずだが、そう単純でないようだ)

(本ブログ関連:”大雪”)

本当なら、早朝の野鳥観察(探鳥会)に参加するはずだったのに、寝坊して気付けば、集合時刻(7:00)を30分過ぎていた・・・間に合わない。昨深夜に冷えて、電気敷毛布の目盛りをいつもより1つ上げて温まり、眠りが深かったからか。

ー 今朝の気温は、7:00に3.8℃ ~ 8:00に6.7℃だった。

大雪の間を三つに分けた「七十二候」は次の通り。

12月なのに暖かいといったり、寒いといったり。たしかに陽気がとじられているのを実感するが、言い訳に使ったりもする。

・初候: 閉塞成冬(そら さむく ふゆとなる) 天地の陽気が塞がり、真冬となる

・次候: 熊蟄穴(くま あなに こもる) 熊が冬眠のため、穴に入り冬ごもりする

・末候: 鱖魚群(さけのうお むらがる) 鮭が群をなして、川をさかのぼる

そういえば、季節感に年齢の観点が必要かもしれない。歳とともに寒さには敏感だ。

ファッション業界のシーズン区分け

ところで、ファッション業界ではシーズン区分けが変わってきているようで、次の通り「なんなら10月までが夏、11~12月が秋ぐらいの認識」という。気象庁の季節区分では、12月~2月は冬だというに。

■ WWD(Women's Wear Daily: ファッション業界紙)

「ファッション業界を長年悩ませる『長い夏に何を売るのか問題』 いいかげん答えを出しませんか?」(五十君 花実、2020/01/31 (更新:2020/02/02))

https://www.wwdjapan.com/articles/1021305

----------------------------------------------------------

・従来のアパレルのMD*カレンダーだと、一年間は梅春(おおよそ1~2月)、春(同3~4月)、夏(同5~7月上旬)、初秋(同7月下旬~8月)、秋(同9~10月)、冬(同11~12月)といったシーズン分けになっている。

・しかし、今の時代にこのシーズン区分けに共感するような消費者は皆無だろう。1~2月はまだ冬、3~4月が春、5~9月が夏、なんなら10月までが夏、11~12月が秋ぐらいの認識が一般的だ。

----------------------------------------------------------

(*)MD: ファッション商品の総合プロデュース

2024年2月6日火曜日

雪が積もっている

昨晩、雪が降った。随分と積もった。都心では8cmになったという。当地に昨晩午後6時8分に発表された、6日未明にかけての「大雪警報」では、12時間最大降雪量 10cmだった。朝のテレビニュースは、都心で2年ぶり(2022年2月)の大雪だったといい、雪道の歩き方や交通機関の遅延・欠便などの情報を真っ先に報道していた。

わが家の降雪具合を観察(7:20ころ)したところ、すでに融け始めていて、見たところ最大のものは隣家と境の塀の上に9cmほど積もっていた。庭木に吊るした小鳥用の<餌かご>にも雪が残っていた。日が射せば意外と早く融けるだろう。近所で「ヒヨドリ」の鳴く声がした。

ちなみに、降る「大雪(おおゆき)」と、二十四節気の「大雪(たいせつ)」は意味がちがうけれど、次の(本ブログ関連)は両内容とリンクする。

(本ブログ関連:”大雪”)

ところで、雪降りを描いた好きな詩に、教科書にも載っていた歌人 三好達治(1900年:明治33年~1964年:昭和39年)の詩「雪」(詩集「測量船」に所収、昭和5年)がある。子どもらの寝息とともに、しんしんと静かに降り積もる雪を想像させてくれる。その雪はなぜか暖かい。

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。

私ら世代は、若いころにこの詩の解釈について、随分と振り回された苦い記憶がある。

2015年12月7日月曜日

大雪2015

二十四節気の「大雪(たいせつ)」、先日の「小雪(しょうせつ)」からの今日で、雪が本格的に降るころとなる。とはいえ新暦なので、おまけに暖冬だしで実感がわかない。近頃経験の雪景色は、鉱物採集に行ったとき見た遠景しかない。陰暦12月7日は、新暦でいえば年明けの1月16日となり大分先のこと。その時期なら納得できそうだ。

(本ブログ関連:”大雪”)

「小雪(しょうせつ)」を「こゆき」と呼んでしまうと記したことがあるけれど、「大雪(たいせつ)」は何としよう。やっぱり、「おおゆき」だろうか、浮かんでくるイメージに可憐さはない。「大」は「小」がたくさん重なるわけではないようだ。

ところで、Youtubeにイ・ソンヒのカバーによる「雪が降る(눈이 내리네)」があって、最新の登録(2015/12/03公開)のようだ。音質がとても素晴らしい。

(Youtubeに登録の이예재に感謝)

(本ブログ関連:”大雪”)

「小雪(しょうせつ)」を「こゆき」と呼んでしまうと記したことがあるけれど、「大雪(たいせつ)」は何としよう。やっぱり、「おおゆき」だろうか、浮かんでくるイメージに可憐さはない。「大」は「小」がたくさん重なるわけではないようだ。

ところで、Youtubeにイ・ソンヒのカバーによる「雪が降る(눈이 내리네)」があって、最新の登録(2015/12/03公開)のようだ。音質がとても素晴らしい。

(Youtubeに登録の이예재に感謝)

2021年12月7日火曜日

大雪2021

きょうは、二十四節気の「大雪(たいせつ)」。大雪(おおゆき)のイメージがするが、それより「木枯らし」(風速8m以上の北風で、10月半ば~11月末までの間に限る)すら吹いてない。早朝の冷え込みに身が凍みるようになったものの、降雪の気配もまったくない。

(本ブログ関連:”大雪(たいせつ)”)

さて、冬はなぜ寒いのだろう。夏が暑いのに対して・・・。

以前、ブログ(2017年5月22日)に記したが、むかしの東欧にユダヤ人の村「ヘルム」があって、長老が <夏は暑く、冬が寒い分け> を講釈する滑稽話しがある。落語の粗忽長屋の話しと思って聞けばうなづける。

(イディッシュ語作家、アイザック・バシェヴィス・シンガーの児童書「まぬけなワルシャワ旅行」(工藤幸雄訳)に所収の短編「ヘルムの長老とゲネンデルの鍵」より)

(本ブログ関連:”アイザック・バシェヴィス・シンガー”)

------------------------------------------------------

(ヘルムの村の大長老グロナムが言った)

「ゆうべはまんじりともできなんだ - 夏がどうして暑いのか、そのわけを考えあぐんでな。やっと答えは出たが」

「して、どんな」と長老連が声をそろえた。

「つまり、冬のあいだ、村じゅうが暖炉をたく、するとその熱がヘルムぜんたいにたまる、おかげで夏は暑い、こういうわけじゃ」

長老連はうなずいた、ただぼんくらレキッシュだけは別で、こう聞きかえした。

「なら、冬が寒いわけは?」

「わかり切っとる」とグロナムは答えた。「夏場は暖炉に火をくべない、だからせっかくの暑さも冬まで残らん、ただそれだけのことよ」

長老連はグロナムのどえらい知恵をほめそやした。

------------------------------------------------------

ところで、シンガーの児童書・絵本に「ヘルムのあんぽん譚(たん)」(関憲治訳、篠崎書林)があって、上記ヘルム(ここでは町だが)の統治者としてグローナムが登場する。物語は長老と取り巻きたちのそそっかしくて滑稽な語りが展開するが、顛末がいささか生々しい。ヘルムと他所の争いごとに、政治風刺を効かせ過ぎて児童書の枠を超えているように感じられる。せっかくの挿絵(ユーリ・シュレビッツ画)が、ストーリーに引きずられてしまい、勿体ないことになっている。

やっぱり、ヘルムの場所は日々の生活で精いっぱいな住民が織りなす、ときに素っ頓狂でお間抜けな阿呆村でいつづけて欲しい。そこに私たちを見つけてしまうのだから。

2019年12月7日土曜日

大雪 2019(大根焚き)

きょうは、二十四節気の「大雪(だいせつ)」。前回が「小雪(しょうせつ)」だったので、雪降りの程度を示すものだが、順に冬の深まりを感じさせてくれる。昨日の天気予報では盛んにきょうの東京に初雪を予測していたが、どうやら<みぞれ>を含めて初降りはなさそうだ。とはいえ、きょうも真冬並みの寒さだったことに違いはない。

(本ブログ関連:”大雪”)

寒いときには温かい「おでん」が一番。その中でも熱々ほくほくとつまむ、つゆ味の沁みた大根は欠かせない。おとなには、たまらない食感でもある。そういえば、子どものころ、おでんの大根におとなが頬を緩めているのに合点がいかなかったものだ。

ところで、京都の冬の行事に、寺院で大根を煮炊きしたものを振る舞う「大根焚き」の行事があるという。京都の年始行事(1/1)「をけら参り(白朮祭)」には出かけたことがあるが、「大根焚き」はネットの記事を見るまで知らなかった。

「大根焚き」では、よく煮込んだ輪切りの大根と油揚げがお椀に入ったものを、ふうふういいながら食すようだ。無病息災の縁起物ということになるのだろう。きょうの各テレビ局のニュースとも、京都の「千本釈迦堂(大報恩寺)」の行事(12/7-8)を報じている。

(ニュース映像なのでいつまで見られるか・・・)

(Youtubeに登録のANNnewsCHに感謝)

(本ブログ関連:”大雪”)

寒いときには温かい「おでん」が一番。その中でも熱々ほくほくとつまむ、つゆ味の沁みた大根は欠かせない。おとなには、たまらない食感でもある。そういえば、子どものころ、おでんの大根におとなが頬を緩めているのに合点がいかなかったものだ。

ところで、京都の冬の行事に、寺院で大根を煮炊きしたものを振る舞う「大根焚き」の行事があるという。京都の年始行事(1/1)「をけら参り(白朮祭)」には出かけたことがあるが、「大根焚き」はネットの記事を見るまで知らなかった。

「大根焚き」では、よく煮込んだ輪切りの大根と油揚げがお椀に入ったものを、ふうふういいながら食すようだ。無病息災の縁起物ということになるのだろう。きょうの各テレビ局のニュースとも、京都の「千本釈迦堂(大報恩寺)」の行事(12/7-8)を報じている。

(ニュース映像なのでいつまで見られるか・・・)

(Youtubeに登録のANNnewsCHに感謝)

2018年12月7日金曜日

大雪 2018

今日は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」。東京に雪が積もる気配はない。これまで気温は上がり下がりしてきたが、もしかしたら今日がピークかもしれない。これから先、寒さが増していくようだ。

(本ブログ関連:”大雪”)

冬になれば思い出す。長野オリンピック(第18回冬季オリンピック、1998年2月7日~22日)のフィギアスケートに出場した、「エレーナ・リアシェンコ(Олена Ляшенко)」選手のことを。当時のテレビCM映像が今も目に焼きついていて消えることがない。気品ある瞳に吸い込まれてしまった。以前、彼女のYoutube映像に触れたことがあるが、幸い残っており、今回そのままエンベッドさせていただいた。

(本ブログ関連:”エレーナ・リアシェンコ”、”フィギュアスケート”)

(Youtubeに登録のerio2erioに感謝)

(本ブログ関連:”大雪”)

冬になれば思い出す。長野オリンピック(第18回冬季オリンピック、1998年2月7日~22日)のフィギアスケートに出場した、「エレーナ・リアシェンコ(Олена Ляшенко)」選手のことを。当時のテレビCM映像が今も目に焼きついていて消えることがない。気品ある瞳に吸い込まれてしまった。以前、彼女のYoutube映像に触れたことがあるが、幸い残っており、今回そのままエンベッドさせていただいた。

(本ブログ関連:”エレーナ・リアシェンコ”、”フィギュアスケート”)

(Youtubeに登録のerio2erioに感謝)

2012年11月22日木曜日

小雪2012

今日は、二十四節気の「小雪(しょうせつ)」。あちこちに、そろそろ雪が降り始め、冬がもう間近なのを知る。なにしろ、次の節気は「大雪(たいせつ)」なのだから。

ところで「小雪(しょうせつ)」は、その名を「小雪(こゆき)」に読みかえると、どこか愛らしく、多分雪の持つ純白さと、あっ雪だ!と手に受けとめたときの、あっけなく消えてしまう華奢な様が重なって、人々に愛らしいイメージを与える。

今年の冬はだいぶ寒そうだ。

実は、「小雪」の名に最初に思い浮かんだのは、女優の小雪さんでしょうね。彼女が、柔らかな赤ん坊をあやす、moony(紙おむつ)のテレビコマーシャルは・・・ほんわり暖かくていいねえ。それに、赤ん坊は千両役者である。

(追記)野川公園を巡る

昼下がりの野川公園をのんびりと遊ぶ。

公園北側を流れる野川に沿って下流に歩むと、公園を南北に分ける東八道路をまたぐ陸橋に通じる緩やかな坂道があって、公園南側へ楽に行くことができる。野川は見通しがよいが、元々ゴルフ場だったこともあり、地表が微妙に起伏して、木立も所々に点在する。東八道路の南側の公園は、敷地も広く、木立が多いため、秋の紅葉を楽しむことができる。

公園南側にある散歩道のイチョウがすっかり黄葉していた。実はこの奥に広場があって、幼児を連れた数組の家族が緑の芝の上で戯れていた。

写真の公園は静かに見えるが、木立を揺する風音や、鳥たちのさえずりで結構うるさく、実はしんみりした風情ではない。秋はどうやら色彩を楽しむ季節のようだ。

ところで「小雪(しょうせつ)」は、その名を「小雪(こゆき)」に読みかえると、どこか愛らしく、多分雪の持つ純白さと、あっ雪だ!と手に受けとめたときの、あっけなく消えてしまう華奢な様が重なって、人々に愛らしいイメージを与える。

今年の冬はだいぶ寒そうだ。

実は、「小雪」の名に最初に思い浮かんだのは、女優の小雪さんでしょうね。彼女が、柔らかな赤ん坊をあやす、moony(紙おむつ)のテレビコマーシャルは・・・ほんわり暖かくていいねえ。それに、赤ん坊は千両役者である。

(追記)野川公園を巡る

|

| 野川公園の黄葉 |

昼下がりの野川公園をのんびりと遊ぶ。

公園北側を流れる野川に沿って下流に歩むと、公園を南北に分ける東八道路をまたぐ陸橋に通じる緩やかな坂道があって、公園南側へ楽に行くことができる。野川は見通しがよいが、元々ゴルフ場だったこともあり、地表が微妙に起伏して、木立も所々に点在する。東八道路の南側の公園は、敷地も広く、木立が多いため、秋の紅葉を楽しむことができる。

公園南側にある散歩道のイチョウがすっかり黄葉していた。実はこの奥に広場があって、幼児を連れた数組の家族が緑の芝の上で戯れていた。

写真の公園は静かに見えるが、木立を揺する風音や、鳥たちのさえずりで結構うるさく、実はしんみりした風情ではない。秋はどうやら色彩を楽しむ季節のようだ。

2024年12月9日月曜日

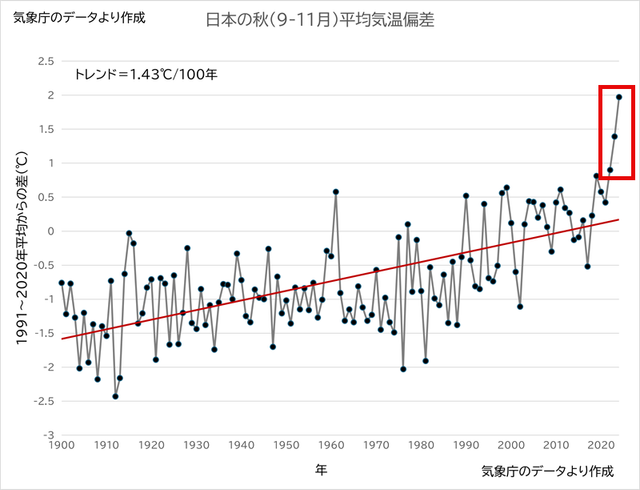

(資料)今年の秋は観測史上で一番暑かった

おとつい(12/7)、二十四節気の「大雪(たいせつ)」だったせいではないが、ここ数日、冬の気配が増した。とはいえ、「大雪」当日のブログに触れたが、ファッション業界では、従来秋を 9~10月としたが、11~12月でもよいほどだという話題を記した。

テック情報サイト「GIZMOOD」の記事に、「日本の秋、今年は観測史上で一番暑かった」と次のよう 紹介している。2022年 ⇒ 2023年 ⇒ 2024年 の秋(9月〜11月)*の平均気温との差が、1898年以来の傾向と比べて特段飛び抜けていることが分かる。

(*)秋の季節区分: 気象庁は、カレンダー上、秋を 9月〜11月 としている。

■ GIZMOOD(抜粋)

「日本の秋、今年は観測史上で一番暑かった」(Kenji P. Miyajima、2024.12.09 18:00)

https://www.gizmodo.jp/2024/12/japan-fall-hot.html (グラフ参照)

----------------------------------------------------------

・気象庁の発表によると、今年秋(9~11月)における日本の平均気温は、1898年の統計開始以来最高を記録**しました。2022年から3年連続で過去最高を更新しています。

・昨年(2023年)は2022年の記録を0.49度も上回りました。・・・そして2024年はその2023年の記録をさらに0.58度も上回っちゃいました。去年と今年だけで1.07度も上昇したことに。100年あたり1.43度のペースで気温が上昇しているなかでこの数値はすごいです。

----------------------------------------------------------

(**)気象庁「2024年秋(9月〜11月)の天候」

ー https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202411/202411s.html

台風の上陸・接近推移

秋の伸長傾向と照らして、台風の本土への上陸や接近の推移を見てみる。次の資料は、ネットで見つけた平成22年版(2010年)の「防災白書」によるもので、上記の分析と比べて、だいぶ古いが・・・温暖化傾向を浮かび上がらせるかどうか・・・。

■ 内閣府(防災情報ページ)

「図2−3−55 台風の日本への接近数と上陸数の推移」(平成22年版 防災白書)

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h22/bousai2010/html/zu/zu078.htm

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

グラフから、台風の上陸・接近の増加傾向が見られるわけではないような・・・。残り10数年分の飼料が足りないけれど。

(追記 12/16)

上記の内閣府「平成22年版 防災白書」(2010年)よりもう少し最近の「台風」情報を追記する。

次のグラフでは、1951年~2021年までの範囲が示されており、同じく気候変動の影響が見られない。

2023年1月28日土曜日

野鳥観察(45)

先日(1/20)の二十四節気の「大寒(だいかん)」を過ぎて、冬の寒さは底を打ったようだ。このところ日本海側に大雪情報があるものの、ここ地元について 1、2か月先の天気予報(例:accuweather)を見れば、緩やかな上昇基調に見える。

そんな今朝、野鳥観察(探鳥会)に出かけたとき、マスクから漏れる鼻息でメガネに曇りが少ないことから、気温に変化のきざしを感じた。とはいえ、まだまだ小川の一部の岸辺に氷が張り付いていて、水ぬるむまでにいたってない。

(本ブログ関連:”野鳥観察")

集合場所から見る朝陽は、まだまだ低く、公園の木立の中で赤く輝いていた。関係者の話題があって、(わたしが探鳥会には必ず持参する)「くらべてわかる野鳥」の著者である叶内(かのうち)拓哉氏*と本会はご縁があるとうかがった。正直、「かのうち」というお名前を聞いたとき、「叶内」という苗字(漢字)が浮かんでこなかったのは大変な粗忽だった。

(*)叶内拓哉の鳥観察 <プロフィール>: https://torikansatsu.com/profile/

きょも「ヒヨドリ」が一位にせわしく鳴いていた。鳴き方の略称に「C」(地鳴き、Call)とか、「S」(さえずり、Song)があると指導いただいた・・・、汲めど尽きせぬ、知るほどに知らぬことを知るばかり。

観察に従いながら、ベテランの方から解説をいただいたり、自分なりに見たり・双眼鏡で覗いたりしたことを、整理して次に記す(聞き間違いがありましたらご容赦)。

・ヒヨ(ドリ): 相変わらず樹間のどこかしこで「ピィーピィー」と地鳴きする

・シジュウカラ: 頭上で「ジュクジュク」と地鳴きするのが聞こえてくる

・シメ: 1羽、双眼鏡でじっくり観察できた

・イカル: 1羽、頭上の木の枝にとまっているのを双眼鏡で観察できた

・ハクセキレイ: 1羽、コンクリートの岸の上を動いていた、双眼鏡でも観察できた

・コゲラ: (ベテランはしっかり写真におさめた・・・送られてきたメールで納得する)

・シロハラ: (ベテランはしっかり写真におさめた・・・同じくメールで納得する)

------------------------

・カルガモ: さすがにきょうはおとなしいのか、小川の凍った部分にいることはない

・アオサギ: 1羽、川上へ飛んで来たと思った瞬間、すぐに反転して川下に飛び去った

・クイナ:(ベテランはしっかり写真におさめた・・・メールが送られてきて納得する)

樹木

・ソシンロウバイ: 苗圃(びょうほ)**に、この木の一画があり、見事満開している

(**)苗圃: 苗木を育てる場所(ここの苗木は、街路樹・公園など公共施設に植えられる)

・コブシ: 芽が膨らみ綿毛に包まれ、(ネットに何となくネコヤナギの芽に似るとある)

・ネムノキ: 「この木は何の木?」と問われて、冬枯れで葉も花もなければ答えられず・・・

・サザンカ: 次の写真

サザンカ(少し時期がずれたが、まだ満開)

2019年12月6日金曜日

(雑談)寒い、地震、兄姉

きょうも寒かった。朝のテレビの天気予報では、あしたは「初雪」になるかもしれないと報じた・・・二十四節気の「大雪(たいせつ)」にあたるので、マスコミが盛りあがったのかもしれないが・・・雪の源になる雨雲が千葉県東岸にずれていきそうな気配。

外へ出かけるに、マフラーはしないが、防寒コートと手袋は着用した。外気は頬を刺すくらい冷たい。真冬の感覚だ。

ところで、関東北部(茨城県北部)の地震が継続している。次に、きのうのブログに写しもれた分・きょうの分(関東北部についてのみ)を追記した。きょうは、今のところ1回(震度1以上、22:25現在)だけ「地震情報」に記載されている。

気象庁「地震情報」(抜粋)

-----------------------------------------------------------------------------------

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時

2019年12月6日20時57分 茨城県北部 M3.3 震度2 12月6日21時00分

2019年12月5日22時35分 茨城県北部 M4.5 震度3 12月5日22時39分

2019年12月5日15時01分 茨城県北部 M3.9 震度2 12月5日15時04分

-----------------------------------------------------------------------------------

きょうは、サイト「今日は何の日」*によると、漫画家の畑田国男氏が1992年(平成4年)に提唱したからというわけでないが、のりで定めたような、兄弟姉妹の記念日のなかの「姉の日」だそうだ。ちなみに、弟の日 は3月6日、兄の日は6月6日、妹の日は9月6日という。

(*)「今日は何の日」: https://www.nnh.to/12/06.html

バスク語で、親族名称(兄、姉)を、主語(私=Ni)が男・女のどちらかによって呼称が異なる。

・Ni(男): 兄(anaia)、 姉(arreba)

・Ni(女): 兄(anaia / neba)、姉(ahizpa)

韓国語も同様で、親族名称(兄、姉)を、主語(私=나)が男・女のどちらかによって呼称が異なる。

・나(男): 兄(형、尊敬형님)、姉(누나、尊敬누님)

・나(女): 兄(오빠、尊敬오라버니)、姉(언니、尊敬Ø)

外へ出かけるに、マフラーはしないが、防寒コートと手袋は着用した。外気は頬を刺すくらい冷たい。真冬の感覚だ。

ところで、関東北部(茨城県北部)の地震が継続している。次に、きのうのブログに写しもれた分・きょうの分(関東北部についてのみ)を追記した。きょうは、今のところ1回(震度1以上、22:25現在)だけ「地震情報」に記載されている。

気象庁「地震情報」(抜粋)

-----------------------------------------------------------------------------------

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時

2019年12月6日20時57分 茨城県北部 M3.3 震度2 12月6日21時00分

2019年12月5日22時35分 茨城県北部 M4.5 震度3 12月5日22時39分

2019年12月5日15時01分 茨城県北部 M3.9 震度2 12月5日15時04分

-----------------------------------------------------------------------------------

きょうは、サイト「今日は何の日」*によると、漫画家の畑田国男氏が1992年(平成4年)に提唱したからというわけでないが、のりで定めたような、兄弟姉妹の記念日のなかの「姉の日」だそうだ。ちなみに、弟の日 は3月6日、兄の日は6月6日、妹の日は9月6日という。

(*)「今日は何の日」: https://www.nnh.to/12/06.html

バスク語で、親族名称(兄、姉)を、主語(私=Ni)が男・女のどちらかによって呼称が異なる。

・Ni(男): 兄(anaia)、 姉(arreba)

・Ni(女): 兄(anaia / neba)、姉(ahizpa)

韓国語も同様で、親族名称(兄、姉)を、主語(私=나)が男・女のどちらかによって呼称が異なる。

・나(男): 兄(형、尊敬형님)、姉(누나、尊敬누님)

・나(女): 兄(오빠、尊敬오라버니)、姉(언니、尊敬Ø)

2015年12月22日火曜日

冬至2015

今日は、昼の時間が一年で一番短い「冬至」だ。二十四節気の22番目で、残り2つとなる。昼時間の長短を実感するのは、夕方の陽が沈む時間帯だが、冬至の今日が一番早いわけではない。実は10日前がそうで、むしろ現在、次第に日没時間は遅くなっている。なんと日の出時間の方がまだ!遅くなっているわけだ。

(本ブログ関連:”冬至2014”、”冬至2013”、”冬至2012”、”冬至2011”、”冬至2010”、”冬至2009”)

テレビの気象解説で、今年の冬は、「エルニーニョ」と「温暖化」が過去最大化したそうだ。その結果、日本海側では降雪が減り、太平洋側では大雪またはゲリラ豪雨にみまわれるかもしれないという。寒さが苦手な私にとっては、ここ連日の暖かさにホッとしているが、事態はそんなに呑気なものではないらしい。

今日の「最高気温」(気象庁によると)は、近隣の街で14.8℃で平年と比べて+3.3℃(11月下旬並み)。都心では、15.9℃で平年と比べて+4.8℃(11月中旬並み)となった。とはいえ、15℃前後というのは、真夏なら冷たいプールの水温よりも低いわけだ。

今夜の帰り道、上着を首まで締めた。寒いのだ。何度もいうが(誰に?)、私は寒いのが苦手だ。

(本ブログ関連:”冬至2014”、”冬至2013”、”冬至2012”、”冬至2011”、”冬至2010”、”冬至2009”)

テレビの気象解説で、今年の冬は、「エルニーニョ」と「温暖化」が過去最大化したそうだ。その結果、日本海側では降雪が減り、太平洋側では大雪またはゲリラ豪雨にみまわれるかもしれないという。寒さが苦手な私にとっては、ここ連日の暖かさにホッとしているが、事態はそんなに呑気なものではないらしい。

今日の「最高気温」(気象庁によると)は、近隣の街で14.8℃で平年と比べて+3.3℃(11月下旬並み)。都心では、15.9℃で平年と比べて+4.8℃(11月中旬並み)となった。とはいえ、15℃前後というのは、真夏なら冷たいプールの水温よりも低いわけだ。

今夜の帰り道、上着を首まで締めた。寒いのだ。何度もいうが(誰に?)、私は寒いのが苦手だ。

2023年2月19日日曜日

雨水 2023

きょうは二十四節気の「雨水(うすい)」。雪が雨に変わり、春のきざしを感じるころをいう。先日(2/10)、久し振りに地元に雪が降ったけれど、以降それにつづく雨はない。自然観察会に参加したきょう、公園を流れる小川の水位は相変わらず低く、微妙にぬるい一日だった。

(本ブログ関連:”雨水”)

帰宅すれば、いつものならいせいで、暖を取りたくストーブをつけるが生暖かく、すぐに消してしまう。部屋と廊下にも寒暖差を感じないほど生暖かい2月の下旬。けれど「三寒四温」はまだ繰り返すようだ。

tenki.jp のサイトによれば、「あす月曜~火曜 強い寒気南下 再び真冬の寒さに逆戻り 日本海側は大雪のおそれ」(日本気象協会 福冨里香、2月19日)とのこと。外出用に大量に買い込んだホッカイロは、どれくらい使うやら。

雨水のきょう、雨もないのに雨について考えてみる。

オールディーズの雨はちょっと寂しい。懐古曲目の一番目に挙げられるといえば、失恋の歌「悲しき雨音(Rhythm of the Rain)」(ザ・カスケーズ、1962年)で、当時、「悲しき~」の曲名が流行った。

もっと古い歌に「きみが泣けば、雨を連れてくる」、だから「きみが笑えば、太陽が明かりをさす」と、スマイルの効用を説く歌「君微笑めば(When You're Smiling)」(1928年)があるけれど・・・。

稲作民の日本人には、古来雨は必ずしもセンチメンタルだけではない。雨は季節のシグナルでもあるからだ。

2013年1月20日日曜日

大寒2013

「大寒」の今日、朝から冷えて、家に一日籠もりっぱなしだった。

このところ、最高気温は10℃を切っているし、最低気温は0℃前後まで下がり本当に寒く厳しい。おかげで、先週1/14日の大雪が、いまだに道路の隅にしがみ付くように残っている。ひかげ道にいたっては、雪が溶けずに凍ってしまい、歩くのに注意が必要だ。

weathernewsの立川地区の天気予報によれば、「長い飛行機雲が見られると、天気下り坂のサイン」とのこと・・・そういえば昨日、青空に一直線に伸びた見事な飛行機雲を見た。

後2週間も待てば、暦の上で「立春」になる。その日それを聴いた途端、冬に強張った体と気持ちが緩んでいくに違いない。二十四節気の言葉は不思議な力を持っている。

(本ブログ関連:"大寒")

このところ、最高気温は10℃を切っているし、最低気温は0℃前後まで下がり本当に寒く厳しい。おかげで、先週1/14日の大雪が、いまだに道路の隅にしがみ付くように残っている。ひかげ道にいたっては、雪が溶けずに凍ってしまい、歩くのに注意が必要だ。

weathernewsの立川地区の天気予報によれば、「長い飛行機雲が見られると、天気下り坂のサイン」とのこと・・・そういえば昨日、青空に一直線に伸びた見事な飛行機雲を見た。

後2週間も待てば、暦の上で「立春」になる。その日それを聴いた途端、冬に強張った体と気持ちが緩んでいくに違いない。二十四節気の言葉は不思議な力を持っている。

(本ブログ関連:"大寒")

登録:

投稿 (Atom)